兵庫県議会は、

裁判所に代わって、

公益通報者保護法の適用について、

「文書問題調査特別委員会」を設置し、評価をしようと試みました。

本来、

法令は、

どのように適用されるものなのでしょうか。

法令の適用について、検証します。

兵庫県知事失職から再選に至る経緯について

兵庫県議会は、

怪文書であるにもかかわらず、

これを「公益通報者保護法」の対象であるとして調査を始め、

調査目的を完了する前に、

知事の不信任決議案を可決しました。

可決された結果、

法令に基づき、知事が失職してしまいました1。

有権者は、

報道やネットの発信情報を精査し、

11月17日の兵庫県知事選挙で投票し、

結果として、知事が再び選出されることとなりました。

詳しくは、「兵庫県知事選挙の全容・まとめ」をご覧ください。

怪文書は、保護の対象か?保護の対象にすべきか?

怪文書であっても、

「公益通報者保護法」の対象になるのでしょうか?

まず、

①怪文書は、保護しなければならない、と法令で規定されているのか?

という問題です。

次に、

②怪文書が出回った際、法令に基づいて、怪文書が社会的に保護される世の中は、国民にとって、良い社会なのか?

という問題です。

怪文書とは?

一般的には、

①記載内容の信憑性が不明、

②記載者の氏名が不明、

③文書の発行者が不明、

の状態で出回る文書のことを指します。

公益通報者保護法とは?

以下、

理解しやすいように、

行政機関の職員が通報した個別具体的な今回の事案について、記載します。

「公益通報者保護法」は、公益通報者の不利益な取扱いの禁止や行政機関がとるべき措置を規定する法律です。

「公益通報者保護法」の適用要件

不正目的ではなく、公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを行政機関に通報することです。

具体的には、

①不正目的ではなく、

②公益について、

③「公益通報対象事実」が生じ、又はまさに生じようとしていることを

④行政機関に通報

に該当するか否か、を検証することになります。

公益通報者保護法の目的

上述の赤太字の内容、つまり法令の趣旨(目的)は、通常、どんな法律でも、第1条に規定されています。

(「公益通報者保護法」2の条文は脚注に記載しました。

すべて脚注は、赤太字のみを読むと、概略が理解できると思います。)

法令の適用要件とは?

「公益通報者保護法」に限らず、

法令というものは、

具体的に何かを規定(明文化)していれば、少々疑問があっても、その規定に従う必要があります。

法令順守の考え方です。

ただし、

法令は、

国家(権力)や行政機関などの強い者が、

強制力を持って、

一般的に社会的弱者を規制する形態です。

したがって、

その法令の規定を適用するためには、

個別具体的な事案について審査されることが必須です。

その法律を適用するためには、厳しい条件がある(=適用要件)、ということです。

法令の適用要件について、

三権分立の日本においては、

終局的に判決できるのは裁判官のみです。

以下は、

筆者の見解ですが、

単純なことでもあり、

共通認識として広く共有できる内容と思います。

無記名で書いた3月12日付け文書の場合

先ず、

無記名で書いた3月12日付け文書は、

保護しようにも対象者が誰か分からないので、「公益通報者保護法」の対象にはなり得ません。

また、

裁判所で審判を受けようとしても、

無記名ですので、適用できる法令が見当たらず、訴訟の方法が見つかりません。

ご本人は、

公益通報者保護法の適用要件のひとつ、

「行政機関に通報」の要件を満たしていないと推測され、

4月4日に通報し直しをされたのではないでしょうか。

加えて、

元県民局長がご存命であったとして、

ご本人が3月12日付け文書を書いたとして、

兵庫県にされた処分について、「公益通報者保護法」に反すると、

ご本人が、裁判所に訴状を提出していません。

ご本人が裁判を受ける権利を放棄している、という考え方もできます。

最後に、

本人が、裁判を受ける権利を放棄しているので、

第三者が、とやかく言う対象にもならないのです。

具体的には、

第三者、例えば、他の議員や議会などが、

裁判に訴えたとしても、

「公益通報者保護法」で不利益処分の取り消しなどを争う場合、

第三者には、ご本人ではないのですから、「訴えの利益」3が認められません。

第三者が、訴状を裁判所に提出し、

裁判所が訴状を受理したとしても、

受理の段階では、裁判所はさまざまな訴訟要件を判断しているわけではありませんので、

第三者による提訴は、「訴えの利益」が無いとして、「却下」されることになります。

3月12日付け文書で提訴した場合

仮に、ご本人が存命で、提訴していた場合、

以下、「公益通報者保護法」の適用要件の④を満たしていません。

①不正目的ではなく、

②公益について、

③「公益通報対象事実」が生じ、又はまさに生じようとしていることを

④行政機関に通報4(2025年5月9日加筆)

したがって、

訴状を裁判所に提出し、裁判所が受理しても、

怪文書を証拠にした裁判では、「棄却」されることになります。

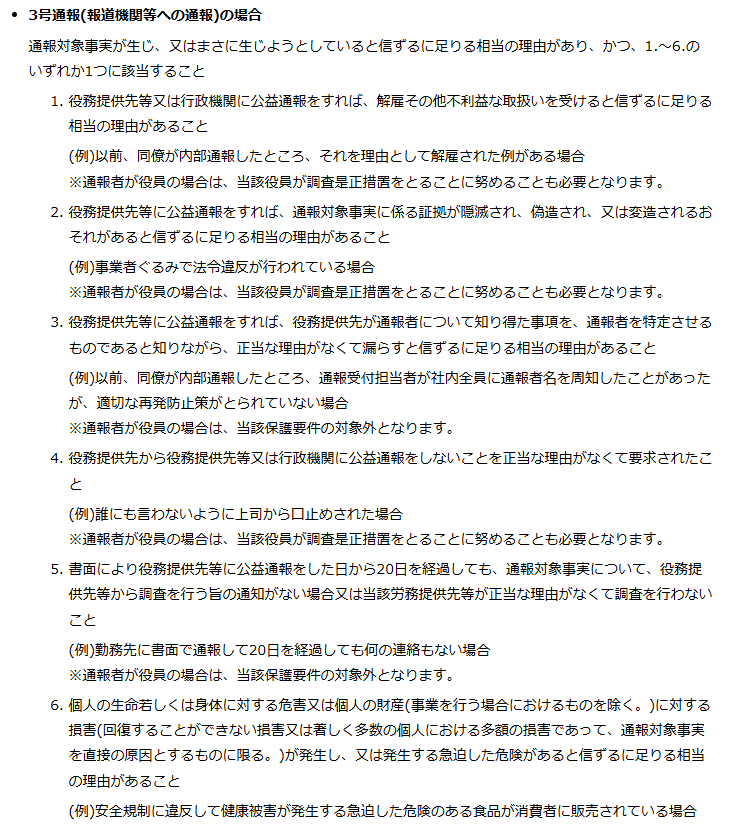

消費者庁の見解について(2025年5月9日加筆)

消費者庁は、「公益通報者保護法」を所管する省庁です。

「通報者の方へ」というページを公開しています。

このページで、

「保護されるための要件は?」の項目で、

公益通報者保護法に基づく保護を受ける要件は、通報先ごとに異なります(法第3条各号、法第6条各号参照)。

として、

兵庫県の今回の事案のように

行政機関の窓口以外に通報する場合には、

以下の画像

「・3号通報(報道機関等への通報)の場合」の1つでも該当すると、

通報の要件は満たす、としています。

いずれにせよ、

保護されるためには、

通報の要件以外に、

①不正目的ではなく、

②公益について、

③「公益通報対象事実」が生じ、又はまさに生じようとしていること、

上記3点、すべてに該当する必要があります。

4月4日に通報した文書の場合

「公益通報者保護法」の検討対象になり得るのは、4月4日に通報した文書です。

上述の

①不正目的ではなく、

②公益5について、

③「公益通報対象事実」6が生じ、又はまさに生じようとしていることを

④行政機関に通報、

にすべて該当していることを検証することになります。

「公益通報者保護法」という法令に基づいて、

裁判に訴えるのは、

通報者である元県民局長です。

通報者ご自身が、

保護の対象になり得るため、

上記すべてに該当しているか、検証することになります。

裁判になれば、

兵庫県は、

3月25日に引き上げた公用パソコンのデータ7を証拠として提出することが想定されます。

怪文書であっても保護の対象にするべきか?

具体的に、無記名で書いた文書が、法令によって、保護の対象になるような社会秩序を想像すると分かります。

さまざまな矛盾が想定できるはずです。

具体的には、

①誰が書いたか分からない怪文書であっても、何らかの法令を適用しなければならないという基準について、

誰が、

何を基準に決めるのでしょうか?

そんな法令は、現行法では見当たりません。

行政は、すべて、法令に基づいて運営しなければならないのに。

(=「地方自治法」第2条第2項、第16項、第17項など8)

もし、

勘違いがあって、

なんらかの法令を適用することが決まったとして、

②記載者と発行者を特定する作業、

③記載内容についての事実確認、

④証拠の収集、・・・

誰がやるのでしょうか?

②から④までの事務処理を規定した法令は見当たりません。

矛盾だらけです。

無記名で書いた無責任な文書、

怪文書が保護されるような社会は、良い社会なんでしょうか。

「公益通報者保護法」とは逆の規制をする法令について

ところで、

その法令で規定された内容と、

まったく逆の規定が、

別の法令で定められている場合があります。

詳しくは、「怪文書と4月4日付文書と適用される法令とは?(兵庫県)」をご覧ください。

三権分立

日本は、日本国憲法で三権分立(立法権・行政権・司法権)9を採用している国です。

県議会(地方議会)は、有権者を代表する議員が構成し、議論する議事機関10のはずです。

兵庫県議会(文書問題調査特別委員会)は、権力の濫用を指摘される可能性があります。

訴訟による救済

日本では、憲法で、誰でも、裁判を受ける権利が保障されています11。

ただ、裁判(訴訟)をする場合には、上述のように、さまざまな要件が備わっていることが必要になります。

申し立てをする方も、相手方になりそうな方も、両方が、自身で、さまざまな要件について十分な考察をするものです。

裁判は、

基本的には当事者の問題であって、弁護人となる弁護士でもない限り、

議会などの第三者が立ち入ることが出来ない制度、ということです。

まとめ

兵庫県議会のした行為は、議員の中には法律家も含まれますので、法令違反ではないとしても、極めて疑問です。

法律家であれば、このページに記載した内容は基礎的な知識として備わっているはずだからです。

参考:「兵庫県 第三者調査委員会 報告書について」

終わりに

兵庫県議会議員の一部には、途中で行動を修正された方もおられます。

彼らの行動については、大きく非難され、報道されていますので、これについては別のページで詳しく検証します。

どちらが適切な判断だったのか?次回の兵庫県議会議員選挙では、有権者の投票行動が注目されます。

- 「地方自治法」

第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。

② 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

③ 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。。 ↩︎ - 「公益通報者保護法」

(目的)

第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号及び第六条第三号において同じ。)に通報することをいう。

3 この法律において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。

一 この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

二 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

別表(第二条関係)

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)

二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)

三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

四 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)

五 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)

六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定めるもの

「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令」

削除を含め472個の法律(転載省略) ↩︎ - 「行政事件訴訟法」

(原告適格)

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 ↩︎ - 行政機関が通報窓口を設けている場合に、

行政機関ではなく「当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(=「公益通報者保護法」第2条第1項の条文の一部)」が、

存在するか否か、

については争いがありますが、

そもそも、

無記名の文書で裁判に訴えても、裁判所は保護の対象者を特定できないため、

裁判が成立しない(棄却)、と考えられます。

当該事案では、

①兵庫県警、②国会議員、③県会議員、④報道各社の計10箇所に匿名で送付した、とされているため、

仮に、裁判に訴えたとすると、

行政機関ではなく、①から④の4つが「被害の拡大を防止するために必要」な通報先であったか否かについて、

裁判官が判断することになります。

この争点について、消費者庁がメールで指摘し、兵庫県がメールを公表し、報道機関が一斉に報道しました。

以下が報道機関の記事の一例です。

「【速報】兵庫県『消費者庁からのメール』公開 斎藤知事の公益通報者保護法の解釈「公式見解と異なる」 職員「知事だけが理解してくれない」出典:ytv(読売テレビ放送株式会社)

いずれにせよ、

通報先がどこであっても、①不正目的ではなく、②公益について、③「公益通報対象事実」が生じ、又はまさに生じようとしていること、の3点すべてが備わっていないと、通報者保護の対象にはなり得ません。

三権分立制度の日本では、法令の適用要件について、最終判決できるのは、法令を所管する省庁ではなく、司法(=裁判所の裁判官)だけです。 ↩︎ - 「特定非営利活動促進法」(NPO法)

(定義)

第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。 ↩︎ - 「公益通報者保護法」第2条第3項については、一部の方から、同項1号の「犯罪行為の事実」「過料の理由とされている事実」“だけ”とするような見解が述べられていますが、同項2号には、「事業者」を対象に「処分の理由とされている事実」や「勧告等の理由とされている事実」も含めて規定されていますので、「行政機関」を対象にした今回の事案では“不適切な処分”や“不適切な行政指導”も含まれる可能性があります。 ↩︎

- 文書問題調査特別委員会における片山元副知事の答弁(2024年3月25日の事情聴取時の録音とデータの内容) ↩︎

- 「地方自治法」

第二条 地方公共団体は、法人とする。

② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 ↩︎ - 権力を立法権・行政権・司法権の三つに分ける仕組みを三権分立といいます。

これは、権力が一つの機関に集中すると濫用されるおそれがあるため、三つの権力が互いに抑制し、均衡を保つことによって権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障しようとする考え方です。 ↩︎ - 地方公共団体の議会は、予算案などを審議したり、法令に基づく条例などを審議して制定することが出来る議事機関です。「地方自治法」第六章議会 第一節組織 第八十九条以降の条文が該当します。

↩︎ - 「日本国憲法」

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 ↩︎