義務教育は、憲法が保障しています。

「日本国憲法」

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものです。(1文部科学省)

日本の教育制度について

日本は、「法の支配」を受ける国です。

したがって、

教育についての基本的な考え方は、

教育基本法に規定されていますが、

実際の現場での運用は、

教育基本法に関連する各種法令で、

こと細かく規定されているため、

教育現場での実務は、

これらの法令の規定に従って、

こと細かく運用されています(2地方自治法)。

運用の方法や現状については、

先生(≒公務員≠私立学校教師)の立場になれば、

当然の状態です。

教育制度を改善する方法

教育基本法に規定された内容は、

ほぼ誰でもが受け入れられる内容です。

教育現場で、

実際の業務を改善するためには、

上記のように

法令にこと細かく明文化された条文を

現場に必要な実務の具体的行為に変えて、

条文として明文化する必要があります。

義務教育の法律体系

憲法が保障する義務教育は、その内容が、各種法令で規定されています。

関連する法令

関連する法令3は、

「教育基本法」、「学校教育法」、「学校教育法施行令」、「学校教育法施行規則」、「学習指導要領」、「こども基本法」、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」、「食育基本法」、「地方公務員法の一部を改正する法律」(「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」)、「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」(「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」)などがあります。

法令の主な規定内容

以下、書き足していきます。

①保護者は、児童の養育・発達についての第一義的な責任を有する。(4「児童の権利に関する条約」第18条第1項)

②保護者は、子に普通教育を受けさせる義務を負う。(「教育基本法」第5条)

③保護者は9年の普通教育(=義務教育)を受けさせる義務を負う。(「学校教育法」第16条)

④親権者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。(「民法」第820条)

⑤保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

第2項 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。(「学校教育法」第17条第1項第2項)

⑥学校を設置する者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い設置しなければならない。(「学校教育法」第3条)

⑦市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させる小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。(「学校教育法」第38条)

⑧「学校教育法」第38条の規定は、中学校に準用する。(「学校教育法」第49条)

⑨義務教育の内容(「学校教育法」第21条)

義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。

五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。

六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。

九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。

十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。(「学校教育法」第21条)

文部科学省の見解

憲法や法令では,義務教育について「普通教育」という言葉が用いられているものの,現行の法令には,「普通教育」の具体的な内容や義務教育そのものの具体的な目標を直接的に示した規定は存在しない。学校教育法においては,小学校及び中学校の目的やその教育の目標がそれぞれ示されており,これらの規定に従って,学習指導要領などの教育課程に関する事項が定められ,各学校における教育活動が実施されている。

現行の学校教育法における各学校の目標に関する規定をめぐっては,小学校については,比較的詳細な規定が置かれている一方,義務教育の終了地点である中学校については,例えば,「小学校における教育の目標をなお充分に達成して」のような相対的な表現が用いられるなど,具体的に何をどこまで達成することが求められているのかが必ずしも明確でないとの指摘がある。

このことについては,戦後,現在の学校教育制度が発足するに当たり,戦前から義務教育期間として確立されていた6年間の小学校教育に比べ,新たに設けられた3年間の中学校における教育については,制度発足までの時間的な制約等から,十分な検討を行うことができなかった事情があるのではないかと言われている。

新しい時代に求められる義務教育とは何か,その実現のための制度はどうあるべきかを考えるに当たっては,まず,その目標について,将来に向けた視点も踏まえつつ,改めて明確化する必要がある。

そのための検討に当たっては,中央教育審議会が平成15年3月の答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画5の在り方について」において示した,教育基本法の改正の視点や教育の基本理念についての提言を十分に踏まえることが必要と考える。

併せて,教育の目標や実際の教育活動において小学校と中学校とが分離され,それぞれの中での完結が強く求められるあまり,義務教育9年間全体を通しての目標や達成すべき水準が充分に意識されず,また,小学校と中学校との間の連携や教育の一貫性が弱くなりがちとなっていることなどの反省を踏まえ,義務教育9年間を見通した目標について検討を行う必要がある。(6文部科学省)

義務教育の側面

義務教育を通じて,共通の言語,文化,規範意識など,社会を構成する一人一人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより,社会は初めて統合された国民国家として存在し得る。このように,義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形成者としての国民を育成するという側面を持っている。

また,一方で,義務教育には,憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から,個人の個性や能力を伸ばし,人格を高めるという側面がある。子どもたちを様々な分野の学習に触れさせることにより,それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の一つであり,義務教育の目的を考える際には,両者のバランスを考慮する必要がある。

(7文部科学省)

文部科学省の「学習指導要領」

「学習指導要領」は、文部科学省のウェブサイトで確認できます。

以下、政府広報の記載です。

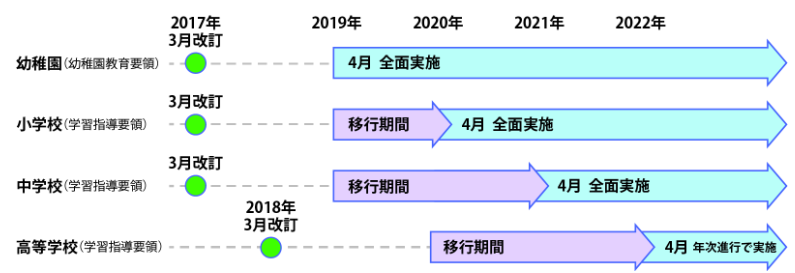

「学習指導要領」は、文部科学省が定める教育課程(カリキュラム)の基準であり、全国どこの学校でも、学習指導要領に基づき教育課程(カリキュラム)が編成されます。この学習指導要領は、時代の変化や子供たちを取り巻く状況、社会のニーズなどを踏まえ、約10年ごとに改訂されており、教科書なども学習指導要領の改訂を受けて変わります。

新しい学習指導要領は、小学校では2020年度、中学校では2021年度から全面実施、高等学校では2022年度の入学生から年次進行で実施されることになっています(幼稚園では、2018年度に新しい幼稚園教育要領が実施されており、特別支援学校は、小・中・高等学校学習指導要領に合わせて実施されます。)。

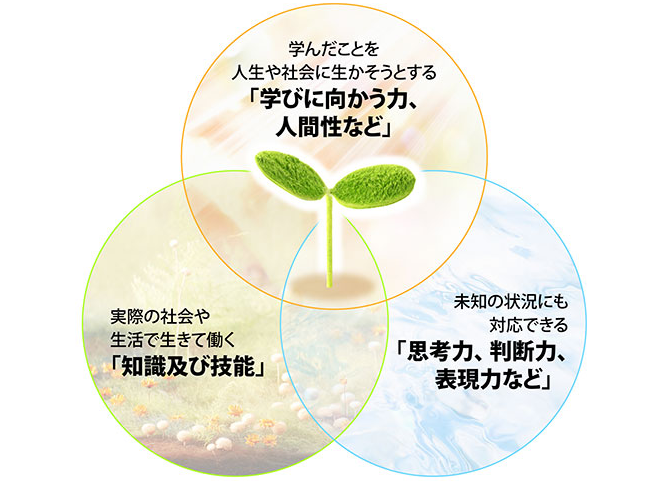

「学習指導要領」の3つの柱

新しい学習指導要領で育む資質・能力とは?

①「知識及び技能」、②「思考力、判断力、表現力など」、③「学びに向かう力、人間性など」の3つの柱を掲げています。

文部科学省によると、

新しい学習指導要領では、教育課程全体や各教科などの学びを通じて「何ができるようになるのか」という観点から、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力など」「学びに向かう力、人間性など」の3つの柱からなる「資質・能力」を総合的にバランスよく育んでいくことを目指します。

「知識及び技能」は、個別の事実的な知識のみでなく、習得した個別の知識を既存の知識と関連付けて深く理解し、社会の中で生きて働く知識となるものも含むものです。そして、その「知識及び技能」をどう使うかという、未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力など」、学んだことを社会や人生に生かそうとする「学びに向かう力、人間性など」を含めた「資質・能力」の3つの柱を、一体的に育成します。

民主主義の履き違え?

議論は、

深く掘り下げて、

各人の意見を主張し合う必要があります。

そうしないと、議論とは言えません。

また、議論は、自然に身につくようなものでもありません。

したがって、

義務教育の期間には、実際に学習する機会が必要です。

義務教育を教える教師の社会が民主主義の体制でなくても、あるいは、社会人となって、日本社会が議論を避けるような体制であっても、未来を担っていく若者が、同じような社会を維持しなければならない理由はありません。

保育所

ちなみに、保育所は、文部科学省ではなく厚生労働省が所管する施設です。

「学習指導要領」に代わるものとして、厚生労働省が所管する「児童福祉法」により定められる児童福祉施設最低基準に基づき、厚生労働省が、「保育所保育指針」を定めています。

終わりに

このページでは、日本の義務教育の概要をお伝えしました。

読者の皆さんが、それぞれの価値観で、自分のこととして、考えを巡らせていただく機会となれば幸いです。

- 文部科学省ウェブサイト:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1419867.htm#:~:text=%E7%BE%A9%E5%8B%99%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AF%EF%BC%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%8C,%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82 ↩︎

- 「地方自治法」

第二条 地方公共団体は、法人とする。

② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

省略

第二款 教育委員会

第百八十条の八 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067 ↩︎ - 「行政手続法」

第2条第1号 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088 ↩︎ - 「児童の権利に関する条約」は,1989年(平成元年)11月20日に第44回国連総会において採択(日本は,1990年(平成2年)9月21日にこの条約に署名,1994年(平成6年)4月22日に批准、1994年5月22日に発行しています。)

この条約は,世界の多くの児童(児童については18歳未満のすべての者と定義。)が,今日なお,飢え,貧困等の困難な状況に置かれている状況にかんがみ,世界的な観点から児童の人権の尊重,保護の促進を目指したものです。本条約の発効を契機として,更に一層,児童生徒の基本的人権に十分配慮し,一人一人を大切にした教育が行われることが求められています。https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/jidou/main4_a9.htm ↩︎ - 教育振興基本計画は、教育基本法に示された理念の実現と、我が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、同法第17条第1項に基づき政府として策定する計画です。

「教育基本法」

(教育振興基本計画)

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

参考:「次期教育振興基本計画について(2023年3月答申の概要3ページ)」 ↩︎ - 文部科学省ウェブサイト:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1419867.htm ↩︎

- 文部科学省ウェブサイトhttps://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1419867.htm#:~:text=%E7%BE%A9%E5%8B%99%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81%A6%EF%BC%8C%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%81%AE,%E5%81%B4%E9%9D%A2%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82 ↩︎