兵庫県は、

2025年3月19日付けで、

第三者委員会による調査報告書を公表しました。

この調査報告書について検証します。

※再検証しましたので、

以下項目をご覧ください。

「日本人共通の認識・価値観とは?」

「行為を規制する法令が“複数”施行されている場合、どうなる?」

「兵庫県の事件は、個別具体的に発生した事件」

「地方自治法第100条に基づく委員会とは?」

「裁判に訴える方法はあるのか?」

「元職員の懲戒処分について」

「文書問題調査特別委員会(百条委員会)の拠所をチェック」

「第三者調査委員会の報告内容について」

「報告書に欠落するものは?」

「報告書の内容を評価すると?」

「兵庫県を混乱させたさまざまな原因の根源とは?」

「具体的な問題点とは?」

ところで、

この投稿は、初期の検証結果として残すことにしました。

再検証した投稿「兵庫県の疑惑と混乱 原因・要因、根源? まとめ・解決策」では、

兵庫県の税収から支払われた参考人、専門家、調査委員などに支払われた報酬の返還請求、

あるいは彼らの行為の違法性についても触れています。

はじめに

兵庫県(担当部署:監査委員会:監査委員事務局 監査第1課)は、

3月12日付け無記名文書(以下、「怪文書」)について、

2024年9月12日、

元裁判官を含む弁護士6名からなる「文書問題に関する第三者調査委員会」と

兵庫県監査委員事務局長(=決裁権者兼依頼者)の間で、

調査委託契約を締結していました。

兵庫県知事をめぐる諸情勢

兵庫県の斎藤知事をめぐる諸情勢は、

極めて異常です。

三権分立制度、

法の支配を受ける日本なのに、

司法による判断が全く無い状況で、

報道機関は、司法判断が出たかのような、一方的な報道を続けています。

主要な報道機関は、

大手であるにもかかわらず(=社会的影響力が極めて大きい)、

自社に法務部門もあるはずなのに、

基礎事項である法令の適用基準に基づかず、

委員全員に弁護士、元判事などの肩書があるとして、

委員会の独自の判断基準による評価や法令適用を基に、

報告書は、日弁連指針「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」に基づいて実施されたとして、

契約者(あるいは委員会構成員)の利益に沿って書かれた可能性もある、

倫理的疑念のある書き方の調査報告書について、

まるで司法判断が出たかのように評価し、

上述の理由から、

ひとつの意見に過ぎない調査報告書の

記載された事実をさらに情報処理し、

一斉に、ハラスメントのように報道しています。

兵庫県知事失職から再選に至る経緯は、「兵庫県知事選挙の全容・まとめ」で、事実をご確認ください。

詳細に事実確認できます。

大画面のパソコンでご確認ください。

調査報告書について

調査報告書は、

兵庫県代表監査委員宛に提出され、兵庫県が公表しました。

兵庫県のウェブサイト『「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書』で、

誰でも、

PDFで見れます。

①ダイジェスト版(全34ページ)、

②公表版 第8章まで(全86ページ)、

③公表版 第9章~第12章(全90ページ)、

④公表版 資料(全87ページ)

調査報告の根拠・法令

兵庫県議会議事録によると、

2024年5月21日、

兵庫県議会議長から

知事に対して、

兵庫県による第三者機関での調査実施の申入れがあり、

委員会設置が決定しています。

行政は、すべて、法令に基づいて運営されます1。(=「地方自治法」第2条第2項、第16項、第17項など)

ただし、

第三者機関(委員会など)は、

必ずしも法令を根拠にして設置されるものではありません。

今回の「文書問題に関する第三者調査委員会」は、

県議会議長の申し入れに基づくだけのもので、

確認できた限りでは、

法令や条例を根拠にしていません。

因みに、

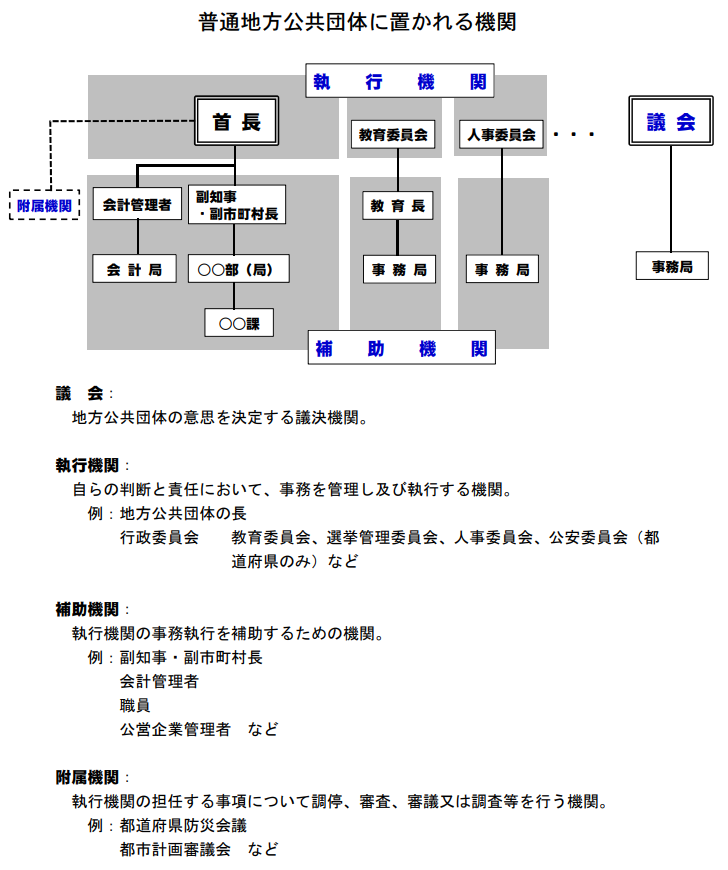

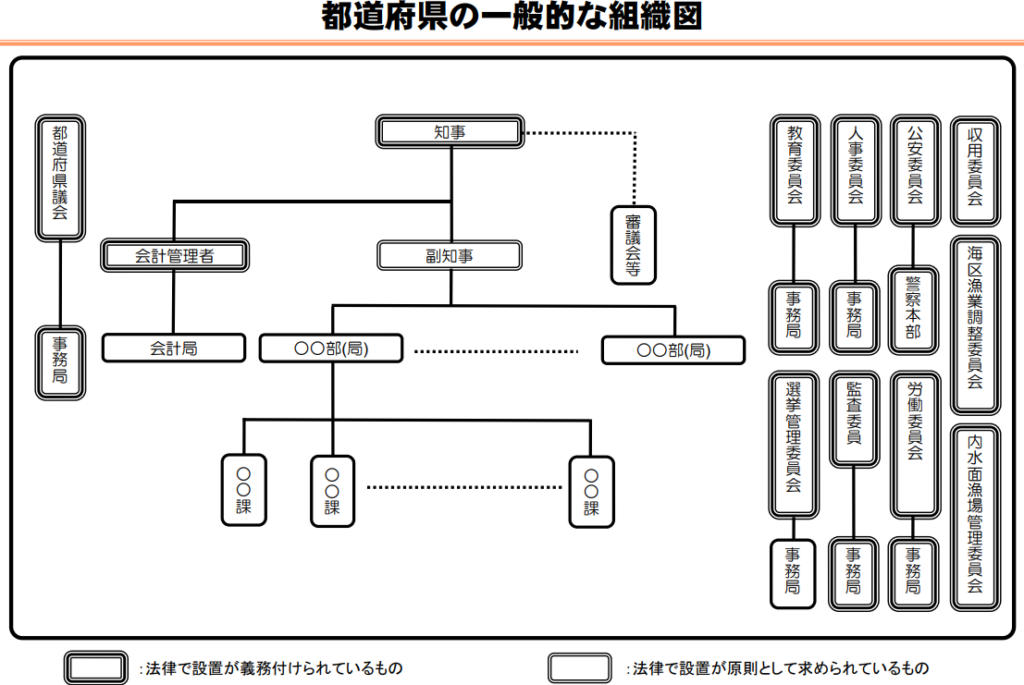

関連する法令をあえて挙げると、「地方自治法」第138条の4第3項2です。

委員会が、

仮に「地方自治法」第138条の4第3項を根拠に、

条例に基づいて設置されると、

執行機関の附属機関という位置付けになります。

もし附属機関となったとしても、

意見を述べるなどの機関という位置付け3です。

法令の規定によっては、

報告書などの結論に従わざるを得ない場合4もありますが、

一般的には、

報告書の取り扱いというものは、

その内容を精査して、

再検討し、

適切に結論を出すものです。

当該事案も、同じ扱いになります。

調査対象について

調査対象の怪文書は、

全4ページ、

「斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在)」

というものだったことが分かります。

怪文書は、

公表版資料の最初に添付されています。

行政機関が、

怪文書5について、

調査委託契約を締結6するというのは、

法令の適用という観点では、

一般人からすると、

異例、

という感覚ではないでしょうか7。

調査方法等について

怪文書の調査は、

日弁連指針「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」に基づき、

昨年9月12日から今年3月12日まで、

12回の委員会を開催し、

公正中立に実施した、

としています。

調査報告書の内容について

調査報告書は、公表されています。

正確に評価するなら、本来は、報告書をすべて読む必要があります。

ただ、一般人にとっては、文書量が多いため、少々難しいかと思います。

また、

「文書問題に関する第三者調査委員会」の会見(1時間48分24秒)は、YouTubeで視聴できますが、かなり長いです。

はじめに

調査報告書の内容は、

一般人が視聴し易いように、

切り抜き動画や編集動画になって、

“あらぬ内容で”広まるように推測できます。

したがって、

ここでは、

広く有権者に知って頂くため、

報道機関の強調するポイントに絞って検証します。

また、

リンク先は、

上記理由から、

報告書の文書よりも動画を優先して貼り付けました。

調査報告書の内容

怪文書には7つの項目がありました。

事実認定された1項目と、

事実認定されなかった6項目があります。

事実認定された1項目は、

委員会の評価基準で評価すると、

パワハラ(職員が感じる不愉快なことや負担など)を認定した、としています。

なお、

公益通報者保護法違反も認定した、としています。

ただし、

怪文書以外に、

調査期間中の新たな情報提供も対象としています。

したがって、調査対象は、増えています。

事実認定された項目

①パワハラの事実、②公益通報者保護法違反、の2点を認定した、としています。

パワハラの事実認定について

概略は、

法令の適用基準8ではなく、

県民が知事に求めるであろう資質について、

委員会が県民に代わって評価基準を設定し、

その評価基準に従って、

知事の言動をパワハラ(職員が感じる不愉快なことや負担など)と認定したとしています。

10件の内容は、

委員会の基準で一方的に評価されたものです。

法令違反や懲戒対象とも評価できそうにない内容で、

司法による判断ではありません。

10件については、

謝罪して反省し、

知事に求められる資質として、

今後はそういうことが起こらないように注意し、

もし再発しても、

いつでも他者が指摘できる、風通しの良い職場づくりに努めなければならない、

という指摘だと思われます。

ハラスメントの評価基準は、

平等原則9はあるものの、

社会通念上、

職業やポジションなどで、

若干の差は合理的なものとして認められるのかも知れません。

ただ、

人である以上、

改革に取り組むような場合、

注意していても、今後も起こり得る内容です。

委員会の評価基準は、改革に取り組む知事にとって、かなり厳しい内容とも思われます。

したがって、

パワハラを認定した委員会の評価基準については、賛否が分かれるところ、と思われます。

懲戒処分対象について

因みに、

法令上の懲戒は、「地方公務員法」10第29条に規定されています。

また、

「兵庫県懲戒処分指針」11が2024年1月1日に施行されています。

懲戒処分は、

違法行為又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等(=「非違行為」)を行った場合で、

かつ、

「地方公務員法」第29条に規定する懲戒処分に該当すると判断した事案について、

指針には、

標準的な処分例が規定されているので、

これに倣って、処分されることになります。

公益通報者保護法違反の認定について

概略は、

まず、

公益通報者保護法の外部通報の適用要件について、さまざまな可能性を基に、満たすと認定しています。

次に、

通報対象事実についても、さまざまな可能性を基に、満たすと認定しています。

ただし、それぞれのさまざまな可能性について、法令の適用要件について、調査報告書では認定していません。

したがって、

裁判になった場合には、

公益通報者保護法違反という判決になる可能性が認定までは出来ない、というような内容です。

にもかかわらず、

公益通報者保護法違反である、

とする微妙な調査報告書です。

事実認定されなかった項目

上記以外は事実認定されていません。

報道機関の報道について

大手報道機関は、ほぼ同様に、高評価をしています。

少し検索しただけでは、

報告書の問題点を指摘したり、内容を批判したりするような報道は見当たりません。

多くの報道機関の報道は、

購読者の興味を引くため、

歪曲されて伝わることを狙って、

“切り抜き”で作成されています。

以下で、Google検索で上位表示される動画2つを検証します。

兵庫・斎藤知事のパワハラ10件認定 2度目の不信任視野 専門家「行政は危険な状態」【もっと知りたい!】【グッド!モーニング】(2025年3月23日)

3分45秒の動画です。

報告書の中で最も多くのページを割いたのは、斎藤知事のパワハラ、委員長発言「パワハラについてはかなりの程度事実があった」

報道では、怪文書に記載された16件の内、10件をパワハラと認定した、としています。

報告書では、怪文書と新たな情報提供を調査して、パワハラを10件認定した、としています。

ただし、

委員長は会見で、

「・・・司法問題にはならなくても、懲戒処分を科すべきというふうな程度のパワハラもございます。そこまでは至らなくても、関係を分けた方がいい、切り離した方がいいとか、指導した方がいい、というふうなレベルのパワハラもあるでしょう。・・・」と述べられています。

10件は、

①司法問題にならない、かつ、

②懲戒処分を科すまでは至らない、

③不完全な人間社会では、どこでも生じそうな“不愉快なこと”や“負担”のような程度でも、

パワハラと認定したということです。

このような切り抜きの報道を見れば、

「“ひどい”パワハラをしたんじゃないか!」

というような誤解が広がるはずです。

振り返ると、

兵庫県議会の文書問題調査特別委員会(報道では百条委員会)では、10件ものパワハラを確認していません。

今回の報告書の内容は、おかしいな?

と気付くのが普通です。

報道に該当する報告書のページは、③公表版 第9章~第12章(全90ページ)の最初から39ページまでです。

筆者は確認しましたが、

万が一、

裁判に至った場合、

司法がパワハラと認定する余地が、

“少しでも”あるのか?というところです。

言い換えると、

①「公正中立に調査した」と記載すれば、

②「元裁判官が調査した」とすれば、

③「弁護士が6人で調査した」とすれば、・・・

何か誤解をするような人がいるんじゃないか?

というような印象です。

委員会をけん引されてきた委員長は、

パワハラを認定する証拠や対象者も特定されています。

しかし、

①裁判に移行し、

②報告書にあるパワハラを認定する判決を得ようとする方は出なかった、

と推定できる内容です。

パワハラにもいろいろな程度があって、

その程度の境界があいまいなパワハラもあります。

人である限り、

パワハラと指摘されかねない言動を起こすことはあるかも知れないけれど、

知事という立場を考えれば、

パワハラだ!と指摘されるような言動は、決して許されるものでは無い。

反省して、

今後は注意するように。

という指摘だと推測されます。

元県民局長を探し出し、懲戒処分を科した一連の行為は、公益通報者保護法違反

怪文書を書いた元県民局長を探し出し、

懲戒処分を科した一連の行為は、

公益通報者保護法違反である、

と報告書の結論を報道しています。

筆者は、「兵庫県知事選挙と公益通報者保護法(法律適用)」で、法令違反には該当しないと記載しています。

(参考:「4月4日付文書に適用される法令とは?」)

日本では、(①怪文書作成者を探し出した行為、)②懲戒処分、③公益通報者保護法違反行為、などについて不服がある場合、今回の事案に限らず、誰でも、裁判に訴えることが出来ます12。

①裁判に移行し、②報告書にある判決を得られる訴え方があるのでしょうか。

委員会をけん引されてきた委員長は、

法律違反と断言されています。

裁判で、

裁判管に処分の取り消し13判決をしていただける訴訟方法を公開して頂きたいものです。

「兵庫県庁あるいは兵庫県自体が法の支配なき状況に陥っている」

報道の中で、所属と教授の肩書を併記した人物が、上記のようにコメントしています。

法の支配とは、

弁護士資格を持つ者によって、

国民が強制されるあるいは規制されるような社会ではありません。

日本国憲法に基づく三権分立という、日本の仕組みが基礎になっています。

国民(斎藤知事)が強制される、

あるいは規制されるのは、

司法判断によってのみです14。

①文書問題調査特別委員会(報道では百条委員会)の報告書、

②兵庫県議会の議決、

③今回の「文書問題に関する第三者調査委員会」の調査報告は、

司法判断ではありません。

一般社会では、

報告書などの扱い方は、

報告書の内容を精査して、

再検討し、

適切に結論を出すのが普通です。

3分45秒の短い動画ですが、

これだけ歪曲した報道をする報道機関が実在すること、

この報道を見て、

自分で現状把握もしないで、

報道内容をそのまま信じ込んで、

信念を持ってしまう状況を想像すると、

恐ろしささえ感じます。

【「兵庫県文書問題第三者委員会報告書」と「斎藤知事の対応」をどう評価するか!?】郷原信郎の「日本の権力を斬る!」#415

18分31秒の動画です。クリックすると、その場面が新しいタブで開きます。

「パワハラについて緻密な認定をしています」(郷原伸郎氏の見解)

兵庫県議会の文書問題調査特別委員会(報道では百条委員会)の調査では、10件もの認定はありませんでした。

これに関して、郷原氏は、“緻密な認定”と、誤解を招くような発言をされています。

日本は、

可処分所得が減り、

大手企業や行政機関や関連事業者以外は疲弊し、

物が売れない、契約が取れない、そんな時代です。

世間では、パワハラの周知がされていますが、無理に売るため、パワハラのようなやり取りが増える実情があります。

大手事業者や行政機関、関連事業者は比較的恵まれています。しかし、2次、3次の下請け事業者などは、独占禁止法などの法令の整備に頼って、パワハラのような強引な取引を排除してもらわないと、収益の確保が困難な時代になっています。それこそ融資を受けて借金を増やしてまで事業を継続するか、いっそ廃業するか、を迫られているような厳しい時代です。

そんな時代に、

恵まれた組織、

税収で運営される行政機関、関連事業者の事業運営・財政運営には、

哲学というようなものが求められる時代です。

そんな状況でも、

税収が過去最高を継続している日本では、

地方公共団体の行政運営は、一層厳格な“やり繰り”が求められています。

そんな中、

財政が非常に悪い、

負債を増やし続けた兵庫県で、

改革をするためには激論や少々の摩擦は避けられない職場で、

実績を作り始めた知事に対して、委員会基準で、パワハラが認定されてしまいました。

国民所得の約6割を徴収し、

歳出する行政機関が、

天下り先を確保したり、

歪んだ行政運営をするのは、

生活苦の国民が増えている中、

法令に犯罪としての明文規定が無いだけで、

やってはいけない行為です。

早急に改革していく必要があります。

そんな環境で、

「知事は、相当ひどい奴だ!」などと誤解する有権者が増えることを狙っているようにも伺えます。

2024年3月27日の知事発言について

ここで、郷原氏が述べておられる内容は、仰る通りです。

一般社会では、

調査報告を有償で契約してお願いしたからといって、

必ず報告書の通りに従う、ということはありません。

報告書の内容を精査して、再検討し、結論を出すのが普通です。

人事処分・懲戒処分(行政処分)は、

法令(「行政手続法」)に基づいて厳格に運用されているものです。

したがって、

今回の報告書に非論理的な部分があって、

人事処分が適法であったなら、

人事処分の公表の仕方などに道義的責任があったとして、

この部分についての謝罪が必要だとしても、

今回の調査報告書を受けて、

処分については、何も修正する必要はありません。

ただし、

知事は、

あらためて、とことん丁寧に(小学生でも分かるような程度に)積極的に説明すべきかも知れません。

怪文書は、

現在でも兵庫県政を混乱させている契機になったものです。

実際、調査報告書でも、大部分を不正確な事実(ウソ)と認定しています。

調査報告書について、

否定された内容と認定された内容を“詳しく”検証し15、

比較衡量すればするほど、

知事の権力者としての道義的責任は免れないとしても、

知事のこれまでの実績からすると、

知事の資質を基準としたとしても、

偏った評価基準で見るのではなく、

知事も人、という広い視点で見れば16、

どこでも、

さまざまな職場の上司などに生じ得ることとして、

人がやることとしては許容範囲、と納得できるようにも思います。

「第三者委員会に従わないんだったら、やらなきゃよかった。無駄遣いですよ。」

調査報告書は、司法による判決ではありません。

兵庫県議会議長から

知事に対して、

兵庫県による第三者機関での調査実施の申入れがあり、

委員会設置が決定しています。

弁護士6名は、

日弁連指針「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」に基づいたとしても、

契約した依頼人である執行機関の利益のため、

調査報告書を作成しようとするのは、当たり前のことです。

執行機関は、

怪文書について、

元裁判官を含む弁護士6名からなる「文書問題に関する第三者調査委員会」と

調査委託契約を締結していました。

兵庫県職員の考え方は、いろいろ存在する、と推測できます。

都道府県は、大きな組織です。

知事が、

すべての業務(事務処理)に関与することは、

法令上も、

出来ない事実があるということです。

委員長の会見を動画で拝見すると、

委員長は、一見して、優しそうに、丁寧に語られています。

しかし、

会見の内容は、

詳しく検証すればするほど、

知事の評判を落としめる結果になるだろう、と予想できます。

一般社会では、

調査報告を有償で契約してお願いしたからといって、必ず報告書の通りに従う、ということはありません。

報告書の内容を精査して、再検討し、あらためて結論を出すのが普通です。

知事には、

自らが出した結論について、

あらためて丁寧な(小学生でも分かる)積極的な説明責任が生じるように思います。

今後の記者会見では、

これまでの対応ではなく、

小学4年生程度に質問を受けた場合を想定して、

小学4年生程度と接していると思えば、疲れることも少ないでしょうから、

質問に答えるだけではなく、

知事から発言するなど、

積極的に対応するような発想が必要なのかもしれません。

そうすると、事実が、伝わり易くなるのかもしれません。

筆者による検証

既に別のページで詳しく書いています。

「公益通報者保護法の適用要件」を参照ください。

繰返しになりますが、

無記名で書いた3月12日付け文書は、

保護しようにも対象者が誰か分からないので、

「公益通報者保護法」の対象にはなり得ません。

これは、法律家であれば基礎事項です。

一般人でも、

実際にそうなった場合を考えれば、当たり前の単純なこととして認識できるはずです。

今回の事案では、

ご本人が、わざわざ4月4日に通報し直しています。

4月4日の文書であれば、「公益通報者保護法」の対象になり得ます。

怪文書でも、

「対象者が分かった時点で対象だ!」という方がおられます。

しかし、

怪文書は該当しません。

法令の条文に、無記名の文書を対象にする、と明文化されていないからです。

「公益通報者保護法」を所管する総務省消費者庁が、

解説書で無記名文書を対象にする、と記載していたとしても、無責任ですが、自由です。

とにかく、

法令の適用を終局的に判断するのは、行政機関でも解説書でもなく、裁判所です17。

斎藤知事に批判的な方が、

表現の自由の範囲で、

肩書に関係なく、

疑念が生じる発言をすることは自由です。

発言者の肩書が真実味を帯びさせますが、

深く考えれば、単純なこととして、容易に理解できることです。

「訴えの利益」について

「訴えの利益18」の考え方は、重要です。

「兵庫県知事選挙と公益通報者保護法(法律適用)」で触れていますが、元県民局長の懲戒処分について、訴えの利益があるのは、基本的には、亡きご本人です。

「公益通報者保護法」違反の訴訟では、

「訴えの利益」が法令の適用要件になります。

本人以外の多数が訴えて来た場合、その事案に特段の事情19が無い限り、裁判所が全て対応することは不可能だからです。この様なことを認めると、社会秩序が大きく乱れることになります。

繰返しになりますが、

元裁判官が、あるいは弁護士や第三者委員会が、

「公益通報者保護法違反である」と断言したとしても、

表現の自由の範囲であれば、

公共の福祉に著しく反する場合には、違法の可能性がありますが、

自由です。

報告書の背景

兵庫県の問題は、

全国どこででも起こり得る内容です。

行政機関は、

合計すると、国民所得の5~6割を徴収し、歳出して、経済に大きくかかわっています。

総額からすると、

表面上、一般人は気付かないだけで、

そこに群がる人、あぐらをかいて仕事をしている人は、相当な数です。

原因の根本は、

国民すべてに、考える力が不足しているからで、

考える力の基礎になるのは、

いろいろな視点からの気付きです。

上記のように、複雑ですので、

さまざまな問題が存在することに、

気付けない、気付こうとしない人は多いものです。

しかし、

多様な価値観を持った人たちが議論すれば、

考える力につながる“気付こうとする”機会は増えます。

すべての根源は、

①議論をする能力、②議論に必要な調査能力などが欠けているところにあります。

知事失職に至る経緯だけを見れば、

有権者を代表する議員の能力のお粗末さは、

彼らを選んだ有権者の能力にも同様の疑問を投げかけている、ということです。

義務教育で、未だに取り入れられていない議論の実践学習が必要、という所以です。→参考:「日本は民主主義?」

議会とトップ(知事や市町村長)の実情

行政機関の議会での議論は、財政運営の例では、行政運営のためには支出が必要ですので、①前年度実績などを基に各部局ごとに予算編成し、②議会・各委員会に諮り、③年度内に予算執行の変更があれば、④再度議会・各委員会に諮り、行政運営しています。しかし、議会での審議の段階では、予算は議会で承認されるのが確定的です。議会提案する前の予算編成段階で、国の総理大臣、地方公共団体(都道府県や市町村)の長が、どう仕切るか?どのように“やり繰り”できるか?にかかっている、というのが実情です。行政運営の範囲は多岐にわたっています。したがって、長が、予算すべてに目を配ることは極めて困難です。長が知らされていないおかしな予算が組まれていても、予算が議会に提出された段階では、実情は、議論するということではなく、ほとんど決まった予算について議会に一応は相談するというようなことで、可決されることがほとんどです。議会議員は有権者の代理人でもありますが、議員はほとんど無力で、議員の能力に疑問符が付くような状況でも議会運営にさしたる支障が無く、議員は、有権者の不満のガス抜き機関となっているような側面もあります。

兵庫県の財政

総務省が、「地方公共団体の主要財政指標一覧」など、さまざまな資料を公開しています。

兵庫県の評価は、良くはありません。将来を見据えて、“やり繰り”できる精神力(信念)の強い長が必要です。

“やり繰り”とは?

国をひとまとめに見ると、

「バランスシートはつり合っている」から、

「財務省が指摘する日本の借金は問題無い」とか、

「財政投融資は、一定限度まで、国が債権を発行し、中央銀行が買い取れば、信用不安は起こらない」となります。

ただ、都道府県では、東京都以外は単独で税収をまかなえませんので、国からの交付金に頼らざるを得ません。

都道府県や市町村の現場での積み上げが、国の財政を形成している部分もあります。したがって、地方公共団体の長は、少子高齢化、他国の進化・発展で外貨収入が減ってしまったことなども視野に入れて、日本の経済事情も考慮した上で、行政運営計画を立案する必要があります。ますます厳格な“やり繰り”が求められる時代です。

第三者調査委員会に求められるものとは?

今回の調査報告書は、

弁護士(6名)という立場では、

日弁連指針「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」に基づいたとしても、

依頼人である執行機関の利益のために調査報告書を取りまとめた、という印象です。

日本や兵庫県の将来まで探究されているとは考えられません。

第三者委員会とは、

法的責任追及にとらわれない、

怪文書が作成された原因事実を含め、

すべての事実の“背景”を含めて検証した結果として、

再発を防止し、

すべての関係者が、進化・発展するため、

すべての事実についての調査を行う会である必要があります。

上記を実現するには、

弁護士資格だけではなく、

哲学というようなものが必要なように思います。

日本弁護士連合会の「第三者調査委員会調査等指針」20で、

すべての関係者が、進化・発展するため、

に該当する部分は、

「ステークホルダー」のために云々、と記載されています。

今回の調査報告書には、この部分が欠落しています。

調査報告書の内容は、

日弁連の指針に沿った調査がされたのか?疑問が残ります。

したがって、

委員会への報奨金の支払いについて、

違法性の可能性を検証する選択肢を排除できないような状況です。

まとめ

今回の第三者委員会による調査報告書は、

人事処分が「公益通報者保護法」に違反している、

知事がパワハラをしている、など

司法判断が出たかのように問題にしています。

これ以外は、不正確な事実(ウソ)と認定しました。

上述のように、

調査報告書の内容は、

日弁連の指針に沿った調査がされたのか?疑問が残り、

委員会への報奨金の支払いについて、

違法の可能性を検証する選択肢を排除できない状況です。

パワハラについての事実

“委員会基準”で

パワハラ認定された10件は、

さまざまな職場の上司と同様に、

人がやることとしては許容範囲、と納得できる程度です。

謝罪して反省し、

知事に求められる資質として、

今後はそういうことが起こらないように注意し、

もし再発したとしても、

いつでも他者が指摘できる、風通しの良い職場づくりに努めなければならない、

という指摘だと思われます。

公益通報者保護法違反についての事実

公益通報者保護法違反については、

裁判になった場合には、

公益通報者保護法違反という判決になる可能性が認定までは出来ない、というような内容です。

にもかかわらず、

公益通報者保護法違反である、とする微妙な調査報告書です。

参考:「公益通報者保護法の適用要件」を参照ください。

終わりに

兵庫県の情勢については、

詳細な記録を残し、いつ振り返っても、適正な現状把握ができるようにしておく必要があります。

現状把握が間違っていると、適切な結論が得られないからです。

見方を変えると、

兵庫県の問題は、

詳細な事実を明らかにし、

さまざまな事実を広く国民に伝える極めて良いチャンスなのかも知れません。

参考:「兵庫県知事選挙の全容・まとめ」をご覧ください。

行政処分(懲戒処分)の是非、

パワハラ認定の判断などは、

法の支配を受ける国なので

議会や委員会などではなく、

司法(裁判所)に委ねられるものです。

議員、弁護士、教授などの肩書を持つ方なら、常識のはずです。

知事を批判している方々は、訴訟すればよかったのにしなかった。

これは、

裁判を受ける権利があるのに、

裁判の経過(例えば、裁判の要件が備わっていない却下の可能性があることなど)や、

判決を予測すると、

裁判に訴えることが出来なかったということでもあります。

したがって、知事を排除するためには、世論を扇動するしかない、ということです。

実際、行政訴訟(公益通報者保護法)で勝訴するのは、かなり難しいという実情もあります。

兵庫県の第三者調査委員会の報告書は、

ステークホルダーのため、

という視点を欠いているため、

結果として、

知事を排除するため、

世論を扇動する後押しになってしまった、と思われます。

- 「地方自治法」

第二条 地方公共団体は、法人とする。

② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 ↩︎ - 「地方自治法」

第百三十八条の四 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。

② 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

第七款 附属機関

第二百二条の三 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

② 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

③ 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。 ↩︎ - 行政執行を助けるもので、自らの執行権はありません。 ↩︎

- 法律に基づく「命令」には、さまざまな政令(内閣が制定)や省令(大臣が制定)などがあります。

ただし、国家権力による強制ですので、「行政手続法」で、厳格な手続きが規定されています。

類似して、委員長または省の長が定める「規則」などは、「国家行政組織法」に規定があります。

「行政手続法」

第六章 意見公募手続等

(命令等を定める場合の一般原則)

第三十八条 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。

2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。

(意見公募手続)

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。以下省略

「国家行政組織法」

第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。 ↩︎ - 怪文書とは、

一般的には、

①記載内容の信憑性が不明、

②記載者の氏名が不明、

③文書の発行者が不明、

の状態で出回る文書のことを指します。 ↩︎ - 契約書は公開可能、契約期間は3月末日まで、契約金額は現時点では未確定(4月には確定する見込み)との兵庫県監査委員事務局の回答です。 ↩︎

- 「無記名で書いた3月12日付け文書の場合」で、怪文書を対象にした法令の適用について記載しています。 ↩︎

- 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法(パワハラ防止法))

第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等

(雇用管理上の措置等)

第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。

4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。

(国、事業主及び労働者の責務)

第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

(紛争の解決の促進に関する特例)

第三十条の四 第三十条の二第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十条の八までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)

第三十条の五 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

(調停の委任)

第三十条の六 都道府県労働局長は、第三十条の四に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2 第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

(調停)

第三十条の七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四」と読み替えるものとする。

(厚生労働省令への委任)

第三十条の八 前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。。 ↩︎ - 平等原則は、日本国憲法で規定されています

「日本国憲法」

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

※「法の下の平等」は、国政全般を直接拘束する法原則であり、法の適用についての平等だけでなく、法の内容についての平等も当然要求する。この点については今日では学説上の争いはほとんどない。恣意的な差別は許されないが、法上取扱いに差異が設けられる事項と事実的・実質的な差異との関係が、社会通念からみて合理的であるかぎり、その取扱い上の違いは平等違反ではないとされる。 ↩︎ - 「地方公務員法」

(懲戒)

第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

2 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員(第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に限る。以下この項において同じ。)が、条例年齢以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第二十二条の四第一項の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に第一項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。

4 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。 ↩︎ - 「兵庫県懲戒処分指針」

知事部局に属する職員が違法行為又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)を行った場合に、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 29 条に規定する懲戒処分に付すべきと判断した事案について、標準的な処分例(以下「標準例」という。)を明らかにする。 ↩︎ - 「日本国憲法」

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 ↩︎ - 「行政事件訴訟法」

(この法律の趣旨)

第一条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

(行政事件訴訟)

第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

(抗告訴訟)

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

※行政庁とは、

行政機関(行政権の行使に関わる国及び地方の機関)のひとつです。

法令の具体的な定義は見当たりませんが、行政主体の法律上の意思決定をし、外部に表示する権限を持つ機関のことです。各省大臣、各庁の長官、地方公共団体の知事や長、警察署長、税務署長などの自然人1人で構成される独任制の行政庁と、内閣や公正取引委員会などの自然人複数人で構成される合議制の行政庁の2種類があります。

※行政主体とは、

行政を行う権利と義務を持ち、自己の名と責任で行政を行う団体のことをいいます。国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人などが該当します。 ↩︎ - 「日本国憲法」

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 ↩︎ - 報告書を適切に評価するのであれば、報告書をすべて読むのが必須です。

ただ、一般人であれば、文書量が多いため、少々難しいかと思います。

委員会の記者会見(1時間48分24秒)、調査報告書を精査した知事の記者会見(20分28秒)は、視聴する必要があると思います。 ↩︎ - 。 ↩︎

- 法令の解説書について

法令を所管する省庁が、その解説書を出しているケースは多く、所管する省庁の関連機関が出しているケースもあります。ただ、法令の条文についての解説が間違っているケースも実在します。例えば、公共下水道の供用開始に伴い、浄化槽の接続義務が生じるか否か、という事例がインターネットでも確認でます。法令の趣旨と異なる解説書が実在し、社会的な混乱が生じています。法令を確認する場合は、解説書などに頼るだけではなく、明文化された条文を確認する必要があります。裁判では、解説書などを証拠として採用することはありますが、最終的な判断は、明文化された法令に基づき、裁判官が判断することになります。 ↩︎ - 「行政事件訴訟法」

(原告適格)

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 ↩︎ - 「行政事件訴訟法」

(原告適格)

第九条

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 ↩︎ - 日本弁護士連合会の第三者調査委員会調査等指針には、2010年12月17日改定「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」、2021年3月19日付け「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」があります。いずれも「ステークホルダー」のために云々、というような記載があります。ステークホルダーとは、あらゆる利害関係者を指します。ステークホルダーには、納税者である県民も含まれます。 ↩︎