第三者調査委員会報告書が、

2025年3月19日、

県に提出され、公開されました1。

この前後と、

2025年7月頃までの

①現状を“把握し直し”2、

②日本の社会規範を再確認し、

③混乱の原因と要因を抽出して“疑惑”を解明します。

その後で、

④兵庫県が混乱した根源を考察し、

⑤解決策を導き出します。

はじめに

通貨経済の世の中にあって、

兵庫県の混沌とした混乱は、

“やり繰り”3する知事と既得権益との争いです。

言い換えると、

通貨が、

労働の対価として、

あるいは、

法令による保険的給付などとして、

公正に分配される制度が基礎となって、

社会秩序は維持されます。

したがって、

国民の利益の6割近くを徴収する行政機関は、

実質的には、経済活動の主役であることから、

一部の既得権益層4だけでなく、

すべての国民の日常生活を維持するためには、

行政機関の公正な運営の“やり繰り”が必須5の時代です。

つまり、

“やり繰り”しようとする知事と、

これを阻止する既得権益層の争いです。

したがって、

兵庫県の問題は、

問題の本質を明らかにし、

解決しなければならない問題、

すなわち

日本全国、“共通する”問題です。

※記録として残すため、

脚注が多くなりました。

最後までご覧いただければ幸いです。

兵庫県の現状

兵庫県の斎藤知事をめぐる諸情勢は、

極めて異常です。

日本は、

三権分立制度6、

法の支配を受ける7国です。

にもかかわらず、

「第三者調査委員会」8による、

“委員会基準”で報告書が公表されると、

報道機関は、

裁判による判決が出たかのように、

一方的な報道をしています。

議員、大学教授、弁護士でも、

日本国憲法から派生した

三権分立制度や法の支配を

公然と、

否定する方が多く実在します9。

善人そうな方々が、何を言っているのか?

有権者は、

勘違いする(=扇動される)ことなく、

間違いに気付く必要があります。

まず、

報道機関の一般人および兵庫県有権者へのアンケートを検証します。

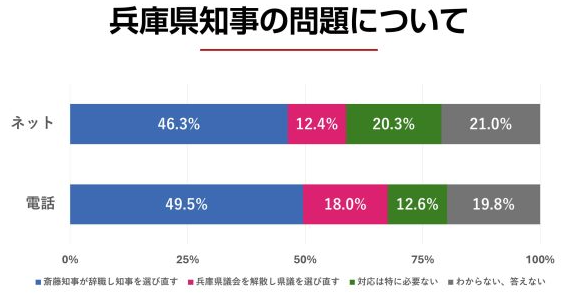

アンケートの結果

報道機関などによるアンケートが、

2025年3月と4月に実施されています。

これらに対して、

一般的なSNSの評価はどうか?

後段で、考察します。

選挙ドットコム・JX通信社(2025年3月15、16日、日本国内の18歳以上を対象)

3月15日(土)、16日(日)に、日本国内の18歳以上の方を対象としたハイブリッド調査(電話調査とインターネット調査を同じ設問で同時に行う方式)を実施。

有効回答数は、電話調査で998件、インターネット調査で1090件(いずれもJX通信社との共同実施)、としています。

設問、

「兵庫県議会の百条委員会10は、斎藤知事の“パワハラ”疑惑について、内部告発文書に『一定の事実が含まれていた』と結論づけました。あなたは、今後どのような対応が必要だと思いますか?」に対して、

4択の回答結果です。

毎日新聞(2025年4月12、13日に全国世論調査を実施)

調査は、

スマートフォンを対象とした調査方式「dサーベイ」で実施。

NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象としたアンケートサービスを使用し、

全国の18歳以上約7000万人から調査対象者を無作為に抽出。

2040人から有効回答を得た。としています。

設問は、

県設置の第三者委員会が斎藤知事の行為を公益通報者保護法に違反すると指摘したことについて、

3つの選択肢による回答結果だったようです。

「斎藤知事はこの指摘を受け入れるべきだと思う」59%、

「受け入れるべきだとは思わない」12%、

「わからない」28%、

だったとしています。

神戸新聞社・JX通信社(4月19、20日、兵庫県の有権者を対象)

調査はコンピューターで無作為に発生させた番号に電話をかけるRDD(ランダム・デジット・ダイヤリング)法と、

登録モニターを対象にしたインターネット調査を併用。

1032人(電話705人、ネット327人)から有効回答を得た、

としています。

設問は、

5つだったようです。

1つめの設問

斎藤知事を支持するかどうか、について

4つの選択肢による回答結果だったようです。

「強く支持する」15.0%、

「どちらかといえば支持する」19.5%、

「どちらかといえば支持しない」12.1%、

「全く支持しない」43.8%、

合計90.4%だったとしています。

2つめの設問

第三者調査委員会の調査報告書について、

「非常に評価する」28.9%、

「ある程度評価する」31.6%で、

「あまり評価しない」12.7%、

「全く評価しない」13.5%、

だった(合計86.7%)、としています。

3つめの設問

第三者調査委員会の調査報告書に対し、斎藤知事がどう対応すべきか、について

五つの選択肢で尋ねたところ、

「辞職すべき」42.3%

「現状の対応で十分」が23.2%、

「自身に減給などの何らかの処分を科すべき」が19.9%、

と続いた(合計85.4%)、としています。

4つ目の設問

県の対応は公益通報者保護法違反の可能性が高いとした県議会調査特別委員会(百条委員会)の報告書について、

「非常に評価する」「ある程度評価する」が計61.9%、

だった、としています。

5つ目の設問

県議会が斎藤知事にどう対応すべきかについて、

「不信任11を決議するべき」24.3%、

「問責あるいは辞職勧告を決議12するべき」23.1%、

「議会が自主解散13するべき」17.6%、

「現状の対応で十分」17.2%、

だった(合計82.2%)、としています。

上記は、一般人および兵庫県有権者へのアンケートです。

参考までに、

後段の「社会秩序が乱れ、混乱する原因とは?」の項で、

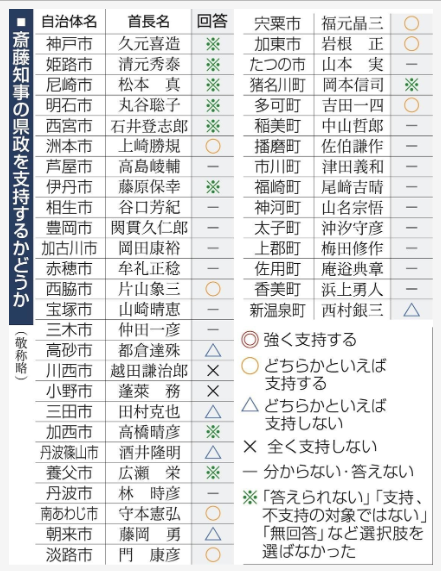

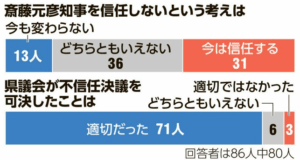

2024年7月に実施した兵庫県内市町長へのアンケート(神戸新聞)、

11月の知事選後に実施した県議会議員(全議員83人、欠員3)へのアンケート(朝日新聞)、

を貼り付けました。

アンケートをどう評価するか?

いずれの調査も、

知事の辞職を望んでいる方が多い、という結果です。

したがって、

再再選挙を検討しなければならない、

報道を信じれば、

そんな状況になっている可能性があります。

SNS・ネットの評価は?

マスコミ以外の情報として、

SNSあるいはインターネット情報のひとつ、

多数のYouTube動画が発信されています。

斎藤記事を支援する側、

非難する側、

それぞれ、“👍(高評価)”は、どちら側が多いのか?

どれくらいの比率で、差があるのか?

などが、判断材料になると思います。

高評価の数が多いほど、

好んで視聴されているはずです。

日本の社会規範とは?

第三者調査委員会の報告書が公開されてから、

とどめを刺すような形で、混乱に拍車がかかったようです。

問題を解決するため、

最初に、

基礎的事項を書き出します。

知事を批判する側、支持する側、

どちらの立場でも

一般人が共有できる、

日本国民共通の基礎的な認識・価値観です。

はじめに

上記アンケート結果は、

兵庫県の混乱の現状について、

訳が分からない状態の人々への調査14ではないか、

という疑念を持つ必要があります。

もしそうであるなら、

あるいは、

そうでなくても、

日本人共通の認識や価値観を基礎として検証しないと、

議論が出来そうにない、

それぐらい混乱した状況です。

日本人共通の認識・価値観とは?

まず、

日本国民共通の

基礎的な認識・価値観として、

「三権分立」と「法の支配」という制度があります。

日本国憲法に規定されている条文、

あるいは、それらの条文から派生する制度あるいは原理です。

これらは、護憲派、改憲派、あらゆる立場でも、受け入れる必要があります。

兵庫県が混乱し、

報道機関の報道が混乱に拍車をかけている原因は、

関係者の多くが、

これらの制度に反した言動をしているからです。

具体的には、

①三権分立制度と法の支配を順守すべき兵庫県議会議員の多くが理解できていない実態があること、

これは、このブログの中で明らかにしていきますが、

そんな議員を有権者が選出している状態ですから、当然のこととして、

②理解できている国民が少ないこと、

輪をかけて、

③三権分立制度と法の支配を運用する側の専門家や法律家が、公然と、これらを否定する実態がある15こと、

などがあります。

記事にする報道機関の記者も、

後述する“記者クラブ”という村社会では、

さまざまな既得権益が絡む環境で、

村社会特有の

右へ倣えをせざるを得ない環境で、

問題の本質が分かっていない状態で、

報道記事の表題を決め、

読者をひきつける記事を書くのですから、

ますます混乱するのは、当たり前、自然な流れです。

したがって、

最初に、

問題の本質、

「三権分立」と「法の支配」という制度、

あるいは、

上記①と③の実態を明らかにし、

日本人であれば、

どんな立場の方でも共有できる、

共通の基礎的な認識・価値観を明確にする必要があります。

社会秩序を維持する仕組みを考える

社会の秩序は、

その国や地域の社会規範で維持されます。

社会規範とは、

法令、文化や慣習、宗教16などが含まれ、

これらが基礎となって、

国や地域ごとに、

特徴のある社会秩序が構成されるものです。

参考:「日本はどんな国?」

法令が社会秩序の基礎

日本の法令制度は、

最も優先される「日本国憲法」が最上位にあり、

その下に

「地方自治法」「地方公務員法」、

「公益通報者保護法」17などの法律があります。

異なる法令の間に矛盾が生じない日本の法制度

行政府には内閣法制局、衆議院には衆議院法制局、参議院には参議院法制局が設置されており、異なる法令の間に矛盾は生じ無いように立法されています18。

行為を規制する法令が“複数”施行されている場合、どうなる?

兵庫県の事案、

無記名文書をばらまく行為については、

処罰する規定、

逆に保護する規定、

両方の法令が施行されています。

実際に発生した事案について、

どの法令を採用し適用すべきか?

検証する際には、

個別具体的事案の事実を当てはめることが、

法令適用に当たっては、絶対条件になります。

つまり、

一般論を前提にして、

法令の採用や適用を検証しても意味が無い、

ということです。

よくよく考えてみると、誰にでも分かることだと思います。

裁判官、検察官、弁護士になるためには、

司法試験に合格する必要があります。

司法試験受験者は、

刑法の犯罪などの違法行為に関連して、

個別具体的な事件について、

設問されたさまざまな事実について、

構成要件にそれらの事実を当てはめて検証する作業を繰り返します。

兵庫県の事件は、個別具体的に発生した事件

後述する兵庫県議会に招致された参考人は、

法令上は、

兵庫県の

“個別具体的な”事務に関する調査のために、

必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者にさせた、はずです。19

ところが、

共通して、

一般論を前提にして講演しています。

“個別具体的な事実”を法令条文にあてはめると、都合が悪いからです。

兵庫県の事案の場合、

「地方自治法」や「地方公務員法」と、

「公益通報者保護法」のどちらを優先して法令を適用すべきか?

論点は、

法令を採用する際の優先順位が、

論理的にかつ適正に構成されているかどうか、にあります。

兵庫県の主張は、

県民のために事務処理をする立場から、

「地方自治法」や「地方公務員法」を採用する20ことになり、

「公益通報者保護法」については、

通報した(=10か所に送付した)時点で、

保護の対象になり得る可能性がありました21が、

無記名文書には、

不正の目的があり、

「公益」が認められない22場合に該当するため、

そもそも「公益通報者保護法」という法令が適用されない23、

という主張をすることになりました。

言い換えると、

「事業者は、通報者を保護しなければならない。」という規定24に関して、

事業者が、通報者を不利益処分するのは、法令に違反しているのではないか!

という主張があったとしても、

兵庫県の立場では、

①不正の目的があり、②通報が公益ではない場合には、

事業者の行為(=通報者を保護しない行為)の違法性が阻却25される事由となる、

という主張を継続している、

兵庫県の主張は、

現在に至るまで、変更すべき要素や事情の変化が無い、ということです。

記者会見で、斎藤知事の答弁が一貫している理由です。

見方を変えて、

仮に、

裁判になった場合、

「不正の目的があり」を証明するのは、

通報者を保護しなかった事業主側にあります。

証拠としては、

兵庫県が懲戒処分の根拠としたとする公用パソコンのデータ、これだけです。

知事を批判する側は、

これを個人情報や私的情報と評価するなどして、絶対に、表に出さないようにしているのが現状です。

通報が公益かどうか?

「公益」について、

第三者調査委員会の報告書では、

法令のパワハラの定義や県の基準を無視し、

“委員会基準”で知事の行為をパワハラと認定してしまいました。

本来、

元職員の行為は、

無記名の誹謗中傷文書のバラマキ行為として、

「地方自治法」や「地方公務員法」の重大な違法行為として処罰されるものです。

第三者調査委員会の報告書は、

知事の行為を法令の定義や県の規則ではなく“委員会基準で”パワハラと認定してしまうことで、

知事のパワハラの「被害の拡大を防止するために必要」(法第3条第3号)な通報(バラまき)であるとし、

公益の通報対象事実の真実相当性がある、すなわち外部通報(=3号通報)に該当する、と断定し直しました。

第三者調査委員会の報告書は、違法性を検証する必要がある状態なのです。

詳細は、後段であらためて記載します。

兵庫県の現状とは?

兵庫県の現状は、

「国民主権」26、

「基本的人権の尊重」27という2つの原則を否定するような状況です。

日本国憲法には、

3つの原則、

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義があります。

混乱を続ける兵庫県の場合、

具体的には、

国民主権とは、

知事を再選させた兵庫県有権者の皆さんの利害を含めたさまざまな権利、

基本的人権の尊重とは、

無記名文書にかかれていた内容

たくさんの不正確な事実(=嘘)が書かれていることが明確であり、

不正確な事実(=嘘)によって、

誹謗中傷の対象となる職員を含む人物、組織・団体・事業者などの人権、

誹謗中傷を受け続ける斎藤氏の人権、

間接的には再選させた有権者の人権、などを指します。

三権分立制度を考える

国の権力を立法権・行政権・司法権の三つに分ける仕組みを三権分立といいます。

憲法で規定されています。

これは、国の権力が一つの機関に集中すると、権力が濫用されるおそれがあるため、

三つの権力が互いに抑制し、均衡を保つことによって権力の濫用を防ぐことで、

“すべての”国民の権利と自由を保障する、という考え方です。

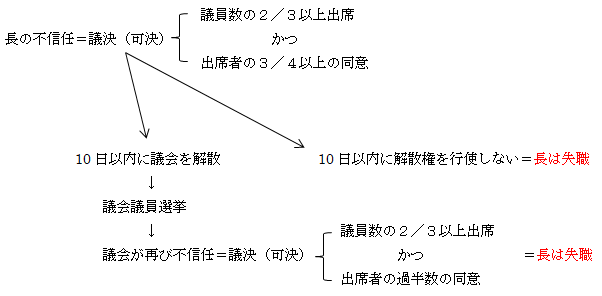

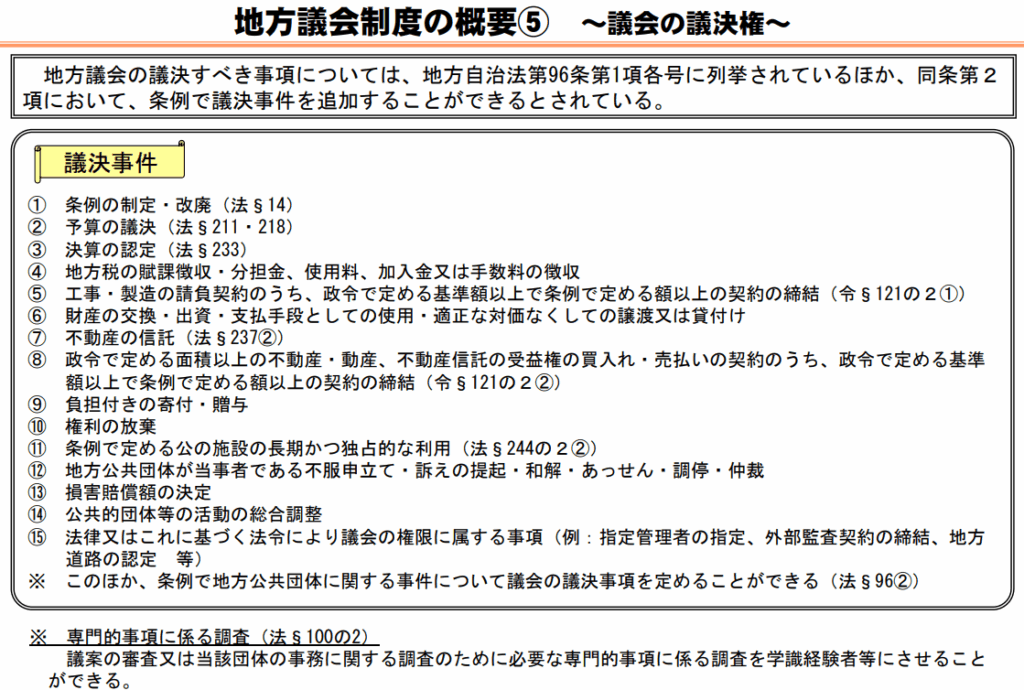

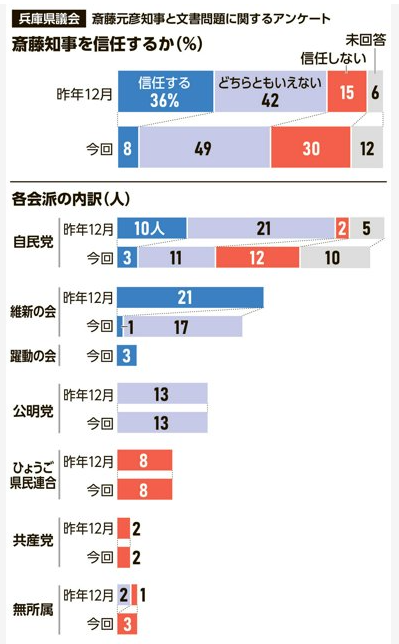

地方自治法第100条に基づく委員会とは?

三権分立制度に関連して、

地方自治法100条に基づく委員会について、

勘違いされている方が多いので、

正確な現状把握をします。

参考までに、

議会制度の概要を総務省資料から以下に添付します。

資料をご覧いただくと、

地方自治法第100条に基づく委員会は、

制度としては、存在するものの、

設置すること自体が異例ですので、

資料には記載されていません。

なぜなら、

三権分立制度の国家では、

実際に発生した個別具体的な事案について、

どの法令を優先して採用すべきか、

さらに、

該当する法令の適用についての争いがあるような場合、

議事機関が審議の対象にするようなものでは無く、

また、

日本国憲法の規定でも、

終局的な解決方法としては、

司法権に判断を委ねるもの、とされているからです。

地方自治法第100条に規定がある28ため、

憲法に違反しない範囲である限り、

地方自治法100条に基づく委員会が設置されたこと自体に違法性は認められませんが、

司法ではない議事機関がした行為は、違法性29が指摘できそうです30。

法の支配を受けるとは?

法の支配を受ける国家とは、

法治国家よりも進歩した考え方です。

国家(権力)も国民も、

すべてが法に従い統治され、

すべての国民の権利と自由が守られる国家です。

法令が基本になりますから、法令とは何か?条文がどのように規定されているのか?

法令に従うすべて国民は、

本来、日本国語が理解できる程度で、法令条文を正確に読みとれる様、日頃から条文に接する必要があります。

日本語が義務教育程度で理解でき、法令条文を何度も読む習慣をつければ、法令条文は理解できるものです31。

なので、兵庫県民の皆様は、これを機会に法令に接する機会を増やして頂ければと思います。

全国民にとっても、兵庫県の事件は、法令条文に接する良い契機になるように思います。

なお、法令の適用について、終局的判断は、

三権分立の制度から、

すべて、憲法・法律にのみ拘束される裁判所に限られます。

裁判に訴える方法はあるのか?

兵庫県の事件について、

裁判所の判決を求める場合、

誰が、どのように、裁判に訴えるのか?

が問題になります。

当該事件は、

処分された元職員は亡くなられており提訴できません32。

これが、当該事案を複雑にしている主な原因のひとつです。

知事を批判する側、支援する側、いずれの立場でも、

裁判所の判断を求めるなら、

訴え方として、

誰が、

誰に対して、

何について、

不利益の内容について、

どの程度要求して、・・・提訴するのか?

法令適用の確認訴訟など、

とにかく、

裁判が成立し、

棄却や却下されない訴訟方法が、

多くを求めて訴訟する必要はありませんが、

なかなか見当たらないのが現状と思われます。

知事を批判する側は、

冒頭の脚注1に記載したように、

①公用パソコンのデータが、何らかの裁判で、証拠になることを回避すること、

②それまでに、知事を辞めさせること、

に躍起になっています。

混乱の原因および要因となった“疑惑”を検証

“疑惑”として、

兵庫県政の混乱の原因や要因となった事項を書き出します。

ご留意いただきたいのは、

「文書問題調査特別委員会」(報道では「百条委員会」)

つまり、

議事機関による報告書(全41ページ)33は、

怪文書が適法なものと証明できなかったことから、

この報告書よりも影響力が強い

元裁判官が委員長を務め、弁護士6名で構成された

第三者調査委員会の報告書34を重視して取り上げています。

無記名文書に記載された項目、これに関連する項目(箇条書き)

①無記名文書を作成・配布した者を探索した行為について、

元県職員に対する懲戒処分について、

②処分の妥当性、

③処分と「公益通報者保護法」との関係(法令違反=違法性の有無)、

第三者調査委員会の審査基準でハラスメントと認定された知事の行為について、

まずは、

④ハラスメントを認定した委員会の基準についての是非、

委員会のハラスメント認定を受けて、

⑤知事自身への懲戒処分の必要性の有無、

⑥知事としての資質の有無(=知事が辞職する必要性の有無)、

「公益通報者保護法」違反(=違法)と認定された兵庫県の行為について、

⑦委員会の違法性認定基準についての是非(=行為の違法性の有無)、

兵庫県が注目され始めた2024年11月の兵庫県知事選挙から、

大きな要因として、

⑧さまざまな方々が発信し続ける誹謗中傷、

※誹謗中傷とは、根拠を伴わない悪口や嘘などにより、人を傷つける行為です。

⑨情報化されて発信される事実(=不正確な事実=うそ)、

※議会での参考人の発言などを含みます。

さらに、

法律家による

第三者委員会報告書が、

混乱に拍車をかけています。

したがって、

にわかには信じ難いですが、

⑩違法性や契約違反の可能性がある調査報告書の内容、

などです。

詳細は後述しますが、

上記の⑦⑧⑨を考察すると、

無記名文書(=怪文書)、

第三者調査委員会の報告書、

これら両方について、

検証すればするほど、

知事に対する誹謗中傷、

あるいは不正確な事実(≒ウソ)の発信、

の両方に該当する可能性が出てきます。

ところで、

世論を形成するのは、人です。

したがって、

兵庫県の混乱の一番の要因は、

知事の信用失墜のためのさまざまな報道、

法律家などによる無知な国民への勘違いの植え付けなど、

つまり、

国民を扇動する行為です。

しかし、

彼らの扇動に踊らされなければ混乱することは無いのですから、

二番目の要因は、

一見するとまともそうに見える

⑪国民あるいは有権者の認識レベル、

ということになります。

これは、難しい話ですが、

実際の現場にいなくても、

推測に基づいて、

一定の現状把握ができる能力を日ごろから養う必要があります。

(基礎となるのは、義務教育期間中に“議論”を実践する授業です。参照:「日本は民主主義?」)

「三権分立」と「法の支配」の日本国において、

「国民主権」、「基本的人権の尊重」を守るため、

現状把握とは、

価値などの基礎事項について、

一般人が共通認識できる“単純なこと”を国民が共有することです。

人によって、

認識レベルが異なると、

現状把握も異なることになり、

何か課題に直面した時、

人それぞれ、対応の方向が、千差万別になってしまいます。

参照:「“単純なこと”?」

以下、項目ごとに検証し、事実を確認します。

無記名文書を作成・配布した者を探索した行為について

無記名文書は、

実名で記載された多数の職員を含む県内の人物、組織・団体・事業者などへの誹謗中傷35でした。

したがって、

①多数の職員を含む県内の人物、組織・団体・事業者の社会的信用を失墜するおそれがあったこと、

②多数の嘘を書いた文書を作成・配布した行為は、地方公務員法、地方自治法に基づく処罰対象であったこと、

などから、

信用失墜を停止するため、

法令違反行為に基づく処分をするため、

「地方公務員法」、「地方自治法」に基づき、

作成・配布した者を探索し、処分することが必須でした。

したがって、探索行為自体は、概ね、必要性があり、妥当あるいは“当然”と考えられます36。

元職員の懲戒処分について

処分が「公益通報者保護法」違反となれば、

人事処分の撤回、元職員の名誉回復(謝罪など)が必要になります。

ただ、

元職員の懲戒処分は、

倫理的考察を加味した上でも37、

法令に照らして、

元県民局長の行為に対して、

兵庫県が決定した懲戒処分38の理由、

以下4つ39について、

①無記名文書の作成・配布、

②人事データの専用端末での不正利用、

③職務専念義務の違反行為、

④ハラスメント行為、

「兵庫県懲戒処分指針40」に照らすと、

「停職」もしくは「免職」に該当します41。

事実、

第三者調査委員会の報告書も、

県が元職員にした懲戒処分を妥当としています。

ただ、

第三者調査委員会の報告書は、

無記名文書を作成し配布した行為を処分理由とするのは、違法・無効としています。

詳細は後述しますが、

第三者調査委員会は、

論理的には成立しない、

一般人には分かり難い論法を見出し、

『自分の名前は書かず、誹謗中傷の対象となる県職員を含む人物、組織・団体・事業者などは実名で多数記載した文書の作成・配布を処分理由とするのは、違法・無効』と、

無理やり評価することで、

兵庫県政を混乱させることに成功42しています。

ところで、

処分の理由4つの内3つについては、

今までのところ、

第三者調査委員会を含め、

誰からも争い(=反論)がありません。

現時点でも、

兵庫県の主張は一貫していますので、

裁判にでもなって、裁判官が判決を出さない限り、

誰も懲戒処分を無効にできそうにない、ということです。

処分理由すべてを明確に否定できない、

というべきかもしれません。

なぜなら、

県は、

処分理由を公用パソコンのデータを根拠にしていますが、

公用パソコンのデータが、内容までは、明らかになっていないからです。

また、

法廷で、公用パソコンのデータを内容まで明らかにする提訴の方法が見当たらない、

という状態なのかもしれません。

議会も、第三者調査委員会も、

知事が公用パソコンデータの情報公開の可能性に言及して以降は、

兵庫県の人事当局も、

県が懲戒処分の理由とした公用パソコンのデータを極秘扱いしています。

ところで、

一部で、公用パソコンのデータを個人情報と評価する発言があります。

個人が個人が所有するPCなら、所有者のプライベート情報となりますが、

公用PCに記録されたデータには、規則として、使用者のプライベート情報を入れられないので、

行政機関の機密データでない限り、極秘扱いにはなり得ません43。

(公用PCの公開の可能性、方法などについては、脚注に記載しました。)

元裁判官を含む弁護士6名で構成され、

社会的信用が担保される第三者委員会報告書では、

①知事の行為は、“委員会基準で”パワハラである、と認定。

②第三者調査委員会が嘘を記載した無記名文書の作成・配布を処分理由とするのは、違法・無効、と認定、

さらに、

知事を排除したい側の方々は、

さまざまな手段で、

③公用パソコンのデータを公開させない、

この3つが、兵庫県政の現在の混乱の直接的な根源です。

上記の②は、①を要件として認定が成立する論法です。

したがって、

①と③の2つの問題の矛盾点を解消する必要があります。

いずれにせよ、

結果として、

懲戒処分は、妥当ということになります。

よって、

処分の撤回、

および、

処分された元職員の名誉回復の必要性もない、

ということになります。

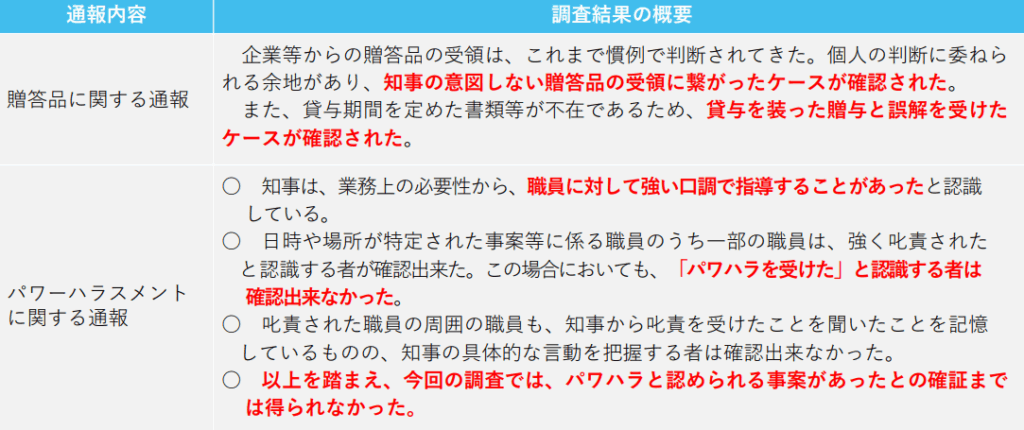

元職員が県の公益通報窓口へ通報した公益対象事実について、兵庫県の調査結果は?

兵庫県は、

元職員による兵庫県の公益通報窓口への公益対象事実の通報(2024年4月4日)について、

懲戒処分が、かなり早い段階で実施されていたにもかかわらず、

2024年12月11日に至って、

調査結果を公表44しました。

窓口を所管する財務部によると、

兵庫県による公開資料は、以下の画像だけのようです。

どんな通報がされたのか、内容が不明確45ですが、

公開された資料からは、

贈与と知事によるパワーハラスメントの2点を通報した、と推定できます。

県の判断では、

知事以外の執行機関も、

「公益対象事実」とは認定できなかった、

贈与と知事によるパワーハラスメントも無かった、ということです。

したがって、

県の評価では、元職員は「公益通報者保護法」による保護の対象ではない、という結論になります。

元職員が懲戒処分に不服があれば、

三権分立の日本ですので、訴訟する手段が残されていました46。

しかし、元職員は提訴することをしないで、裁判所の判決を求める権利を放棄したのです。

懲戒処分に関する法令の確認

上記のように、

兵庫県の人事処分は、

元職員が訴訟しない限り、妥当という結論です47。

このことから、

元職員の懲戒処分を覆し、

県政を改革する知事を排除するには、

裁判に至る方法をすべて無くした上で、

世論を扇動し、混乱させる方法を模索し続ける必要があった、ということです。

また、

公務員は、

全体の奉仕者として、

公共の利益のために勤務する必要があります48。

したがって、

社会的な信頼や秩序を維持する必要性が、

一層要求される職業といえます。

このため、

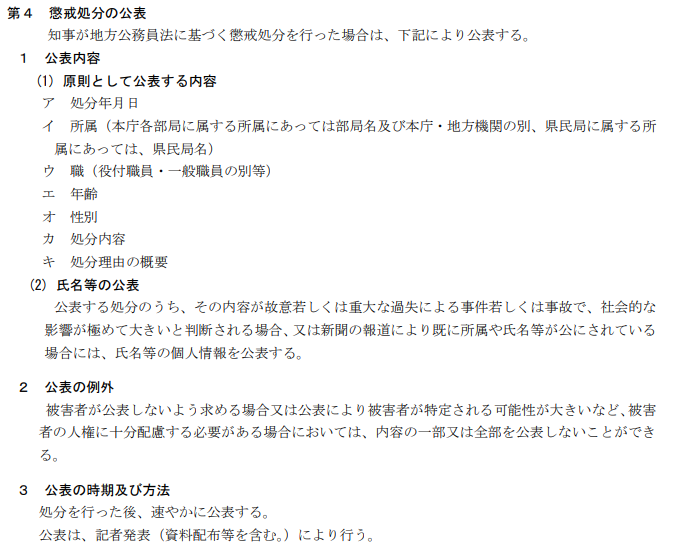

人事処分の公表49は、

社会的な信頼や秩序を維持する目的で、

法令を基に実施しており50、

形式としても、妥当です。

(以下画像、「兵庫県懲戒処分指針」第4)

無記名文書について、

不正確な事実(=ウソ)は、

第三者調査委員会でも認定されました。

知事の発言、

「うそ八百(=数が極めて多いことのたとえ)」

を批判される方は、

第三者調査委員会を含め、おられます。

しかし、

第三者調査委員会の報告書で認定されたように、

たくさんの不正確な事実(=嘘)が書かれていることが明確であり、

不正確な事実(=嘘)によって、

誹謗中傷の対象となる職員を含む人物、組織・団体・事業者などが実名で多数記載されていた51ため、

知事は、「八百」「公務員として失格」などと発言をしてしまった、というような説明をされているのです。

たくさんの不正確な事実が書かれた文書は、懲戒処分指針の処分対象である非違行為に該当します。

しかし、

第三者調査委員会の報告書には、

誹謗中傷の視点、あるいは、後述する「地方公務員法」第37条の観点などがありません。

また、誹謗中傷の対象となった多数の方々への調査は、実施していません。

兵庫県が言及しない重大な違法行為とは?

ところで、

「地方公務員法」第37条52では、

以下の①~⑧の行為をすると、

行為の開始とともに、

法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する

任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなる

と規定されています。

罰則規定もあります。

「免職」の対象になり得る、ということです53。

また、

法令の名称は「地方公務員法」ですが、

適用対象は、

地方公務員に限定していません。

誰でも対象にする、と規定しています。

①住民への同盟罷業(ストライキ、労働停止)、②怠業(サボタージュ、サボる行為)、③争議行為(労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するもの)、④地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為、⑤このような違法な行為の企て、⑥その遂行の共謀、⑦そそのかし、⑧あおる行為

兵庫県は、

この規定に言及していません。

元職員の人権に配慮しての対応“だった”と推測できます。

兵庫県は、

懲戒処分の理由を公用パソコンのデータを根拠にしています。

しかし、公用パソコンのデータは、すべての内容まで、明らかにされていません。

知事は、

公用パソコンのデータを指して、

「極めて不適切な、わいせつな文書」

というような発言をされていますが、

この規定に関連している可能性を残しています。

一般企業の懲戒処分と公表について

一般企業でも、

秩序を維持するため、

懲戒処分とその公表は、法令で認められています54。

企業における懲戒処分は、従業員の就業規則違反や企業秩序違反行為に対して、制裁を科す行為です。戒告、譴責、訓告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇など、が制度化されていることがあります。

パワハラを再検証(=知事がパワハラをしたのか?)

まず、

パワハラの定義55に該当しなければ、

その行為は、パワハラではありません。

パワハラとは、次の3つすべてに当てはまる場合です。

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの。

参考:YouTube「パワハラの定義とは?裁判例をもとに弁護士が解説【前編】弁護士 西川 暢春 – 弁護士法人咲くやこの花法律事務所」

既に記載した通り、

現在に至るまで、「パワハラを受けた」と認識する県職員が誰も現れていない、というのが事実です。

知事の行為は叱責か?パワハラではないと推定できるか?

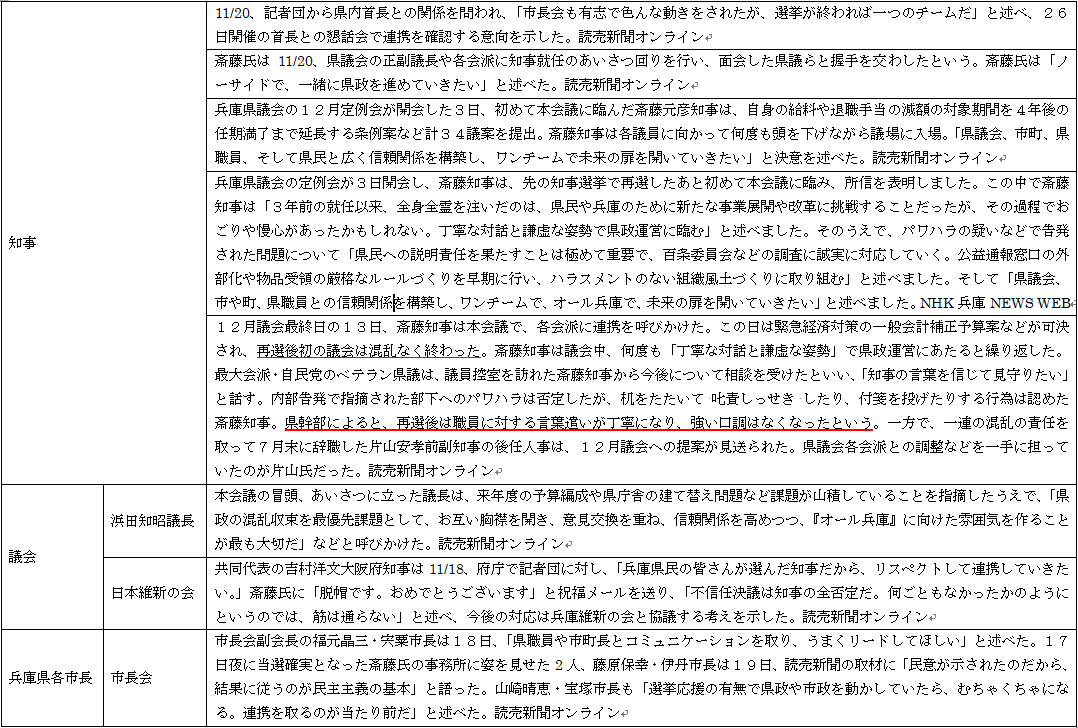

後段で、「兵庫県 知事再選直後 知事・議会・市長会の関係」を一覧にしました。

2024年11月17日の知事が再選された直後の状況を一覧にしたものです。

この中で、

「県幹部によると、再選後は職員に対する言葉遣いが丁寧になり、強い口調は無くなったという。」とあります。

改革を進めるために他所から入ってきた組織のトップは、従来の業務を良しとしてきた組織としては、誰であっても、受け入れ難いのは当然と推測できます。今までの業務を見直すのですから、職員個人対知事の摩擦が生じるのも、当然かもしれません。今までは良しとされたことを見直しなさいという職務命令、そこに役職の上下関係が存在すると、叱責などが生じ、職員は苦痛だったかも知れません。

さらに、後段の「兵庫県議会文書問題調査特別委員会=百条委員会について」の項で、

知事がパワハラをしたのかどうか、現県職員6名の証人尋問を実施した後の委員による記者会見を検証しました。

ここでは知事が認めているパワハラでは無い叱責の実情が、良く理解できると思います。

また、議会が実施した職員アンケートは、公表されています。

ネット上の所在が分かれば、誰でも、何回でも回答できる、集計方法もデタラメなものでした56が、

記載内容には真実性が高いと推定されるものが含まれています。

「兵庫県職員アンケート調査」中間報告以降ネット回答分報告(PDF:2,070KB)の「自由記述内容」からの推定です。

勘違いを少しづつ植え付けたい人々

報道に、

以下があります(出典:FNNプライムオンライン)。

『「パワハラ懲戒処分の指針」職員は処罰も知事には適用されず?【記者】「部下にパワハラを行った職員が実際に減給処分が行われているのに、なぜ知事は自身を処分しないのか?」【斎藤知事】「私に関しては自分自身が襟を正してしっかり業務を遂行していく」かみ合わない斎藤知事と記者のやりとり』

上記報道の意味するところは、

懲戒処分された元職員のような一般職には適用されても、

特別職には適用されない、

と規定した法令の条文がある。

だから、

「法令に守られて、

知事がパワハラをしたのに、

知事だけが処分されないのではないか。」という主張です。

具体的には、

「地方公務員法57」の規定で、

概略は、

「地方公務員法」の規定は、特別職には適用しない、

という規定です。

知事は、特別職です。

ただし、「これでは不公平だ!」というご意見もあるかと思います。

そこで、

不公平感を解消するため、

上記の法令を無視して、

次項でこれを検証します。

知事の行為について、

「文書問題に関する第三者調査委員会」による調査報告書では、

公表版 第9章~第12章(全90ページ)の最初から39ページまでが、

第三者委員会として「認定した事実と評価」としています。

知事を懲戒処分する必要があるのか?

「地方公務員法」第4条第2項58を無視して、

第三者調査委員会は、

委員会の審査基準に従えば、

知事の行為は、

ハラスメントである、と認定しました。

しかし、実際には、

知事の行為は、

パワハラ防止法の要件に該当しません。

さらに、

兵庫県懲戒処分指針に照らすと、

報告書の内容では、

非違行為に該当しませんし、

「地方公務員法」第29条に規定する懲戒処分にも該当しません。

→事実、

特別職であることを抜きにしても、

第三者調査委員会を含め、

誰も、

知事を懲戒処分する

具体的な法令・指針を指摘できていません。

さらに、

「パワハラを受けた」と認識する者は、

第三者調査委員会を含め、

今日に至っても、誰も、確認出来ていないのです。

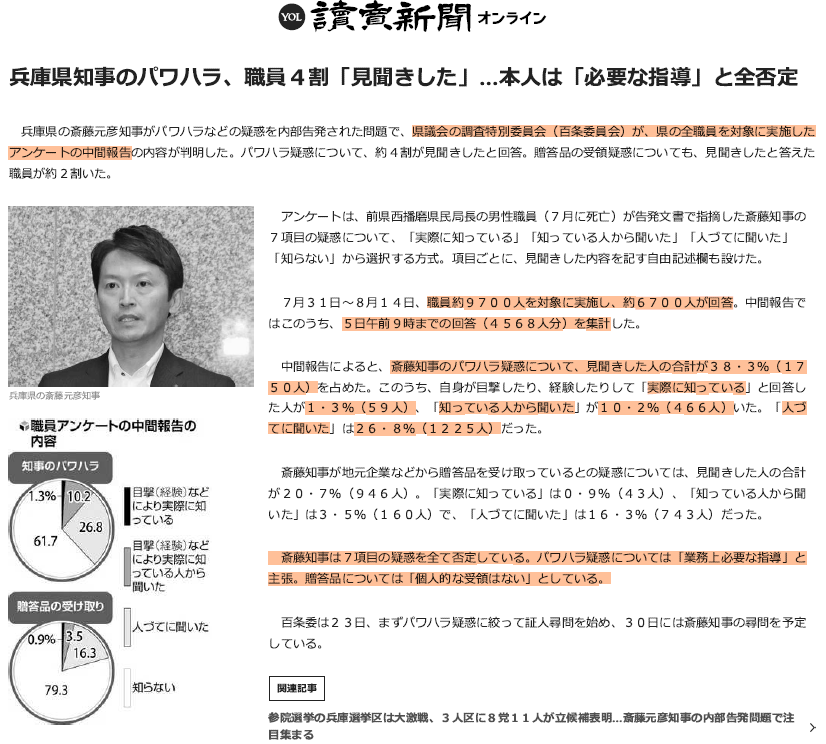

2024年8月、

マスコミが一斉に、

『兵庫県知事のパワハラ、職員4割「見聞きした」』などと報じたにもかかわらず、

「パワハラを受けた」と認識する方がいないのです。

(詳しくは、後述します。)

したがって、

知事自身に懲戒処分をする必要性は見当たりませんし、

知事としての資質の有無を問うて、知事に辞職を求めるような要素も無い、

ということになります。

→ただし、

謝罪や辞職を求める方が実在するということは、

誠実に受け止める必要があります。

法律家であれば、

法令を遵守したり、

とことん議論したりすることが当然ですので、

知事がした行為を一般職が実行したとしても、

懲戒処分の対象にならないことが容易に理解できます。

しかし、

一般人は、勘違いするかもしれません。

秩序を重視・優先するのが法律家、

「兵庫県の議員も報道も元裁判官の弁護士も、

もっともそうに非難してるみたいやから・・・」

というような、

“勘違い”の積み重ねで世論が形成されることは、

いわば

“日本らしさ”の一面でもあります。

一般人が、

このような考え方をするのは、

日本の仕組みを考えれば、仕方がないのかも知れません。

日本を探究すると気付く問題です。

参考:「日本はどんな国?」

公益通報者保護法違反はあったのか?

「兵庫県知事選挙と公益通報者保護法(法律適用)」で詳しく記載したように、

事実は、

嘘を書いた文書を対象にした今回の事案は、

「公益通報者保護法」違反には、なり得ません。

→法令違反を証明するのは、

亡くなった元職員が裁判に訴えることが、

唯一の方法であった、と考えられます。59

三権分立制度の日本では、

法令の終局的な適用判断は、

裁判所だけ(=三権分立の司法権)のものです。

弁護士や

裁判官経験者であれば、

基礎的なこととして理解されているはずです。

法律の適用要件、

訴えの利益なども、

基礎的理解のはずです。

参考:「訴えの利益」について

皆さんにお考えいただきたいこと

法の支配を受け、

安心して暮らせるはずの日本で、

社会秩序を乱す発端となった怪文書60、

また、

議事機関である地方公共団体の議会が、

本来議事機関がすべき業務ではなく、

地方自治法第100条に基づき、異例に設置した「文書問題調査特別委員会」は、

「公益通報者保護法」に基づき公益通報窓口へ通報した書面ではなく、

調査対象としては極めて異例な誹謗中傷文書を調査対象にしたこと、

同委員会が極めて異常なアンケート調査を実施61(7月31日から8月14日)し、

不正確な事実(=嘘)を公表62したこと、

議会の横暴はこれだけにとどまらず、

調査を完了させることなく、つまり、理由が無いのに、

不信任決議を議決し、知事を失職させました。

書き上げた報告書(兵庫県議会文書問題調査特別委員会調査報告書)は、

公益通報者保護法について、県の対応は、「違法の可能性が高い」とし、

斎藤氏の言動や行動は「パワハラ行為と言っても過言ではない」と指摘しただけで、

議会が不信任決議を可決したことの妥当性を裏付けるほどのものではありませんでした。

さらに、

委託契約書に基づき、

適法に運営されていたとしても、

委員会の基準で評価してしまい、

三権分立制度を無視する結果となった調査報告書、

これらについて、

社会規範という観点から、再検証する必要があります。

社会秩序が乱れ、混乱する原因とは?

兵庫県が、現在でも、混乱していることに疑いはありません。

ここまで、

兵庫県政を混乱させる

原因や要因について、

“疑惑”を検証し、解明してきました。

ここからは、

“疑惑”ではなく、

立場に関係なく、

混乱の“さまざまな”原因を

時系列で、書き出し、検証します。

①怪文書を作成・配布(3月12日付け)

②怪文書作成・配布者を探索(3月21日)

③怪文書作成・配布者から事情聴取など(3月25日)

⑤県が、怪文書作成・配布者の県民局長職を解く(3月27日)

④怪文書作成・配布者が、あらためて、記名文書を公益通報窓口へ通報(4月4日)

制度を所管する県政改革課が事実関係について調査を開始

⑤県が、怪文書作成配布者を停職3ヵ月の懲戒処分(5月7日)

⑥県議会議長から知事に対し、兵庫県による第三者機関での調査実施の申入れ

第三者機関設置が決定し、代表監査委員(監査委員会=執行機関)に委任(5月21日)

⑦議会が、怪文書を対象に調査特別委員会を設置(6月13日)

⑧怪文書作成・配布者(元県職員)が、死亡(7月)

※神戸新聞NEXTが、2024/7/31、「兵庫県の斎藤元彦知事が8月1日で就任3年を迎えるのに合わせ、神戸新聞社は県内41市町の首長にアンケートを行い、斎藤県政への評価を尋ねた。」「アンケートは7月5~24日に原則対面で実施。」として記事を書いています。次の画像は、記事に添付された一覧です。

この頃の混乱の程度が、分かります。63

⑨議会の特別調査委員会が、異常なアンケート調査を7月31日から8月14日にかけて実施

⑩報道機関が、不正確な事実(=噓)を全国に一斉に発信64(8月19、20日)

⑪議会が、正当な理由を指摘できないまま、不信任決議案を可決65(9月19日)

⑫知事が、法令の規定により失職(9月30日)

⑬知事が、選挙で再選(11月17日)

⑭知事再選直後頃、

知事、議会、兵庫県内市長、3者の関係は、以下一覧のような関係性です。

当時、以下の朝日新聞のアンケートからも、

兵庫県政の混乱は、収束する可能性が少し残されていたかに見えました66。

⑮兵庫県が、県の公益通報窓口に通報された公益通報対象事実(=上記④)の調査結果を公表67(12月11日)

⑯兵庫県議会の文書問題調査特別委員会が、調査報告書を兵庫県に提出(2025年3月4日)

⑰「文書問題に関する第三者調査委員会」が報告書を兵庫県に提出(2025年3月19日)

⑱「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委員会」が報告書を兵庫県に提出(2025年5月13日)

⑲「秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会」が報告書を兵庫県に提出(2025年5月27日)

⑳兵庫県議会6月定例会(2025年6月3日から開催、会期10日間)68

混乱の根源

上記①~⑳の内、太字の項目に絞って、考察します。

怪文書の作成・配布、誹謗中傷を全国に一斉に発信

上述の通り、

懲戒処分の対象になる文書を作成し、ばらまく行為を実行すれば、

処分されるのは当然です。

上述の「地方公務員法」第37条に関連して、

元職員は、懲戒免職の可能性もあったかも知れません。

また、

8月19日、20日、

報道機関が、

記者クラブを舞台にして、

不正確な事実(=噓)を全国に一斉に発信した行為とその原因となったリークは、

誹謗中傷の最大の代表例なのかもしれません。

彼らの行為は、共同の違法行為として、第37条に抵触するはずです。

→兵庫県が言及しない重大な違法行為とは?

発信し続けられる誹謗中傷や不正確な事実

以下の2点を考えます。

誹謗中傷の発信

不正確な事実(≒ウソ)の発信

報道機関がしばしば発信する

誹謗中傷とは、

根拠を伴わない悪口や嘘などにより、人を傷つける行為です。

誹謗中傷、

あるいは

不正確な事実、

いわゆる“嘘(ウソ)”

を発信する方々が多い状況です。

第三者委員会が調査対象にした

無記名文書は、

怪文書であり、

第三者委員会も7項目の内、6項目を不正確な事実と認定したように、

斎藤知事に対しては、

誹謗中傷であった、と評価できます。

見方を変えると、

事実を

表現の自由の範囲で

情報に加工し、

根拠を作ってしまうと、

不正確な事実(=ウソ)、

誹謗中傷、

であっても、

情報としては、

発信したり、報道したりできる、

ということになってしまいます。

2024年8月19日、20日、

兵庫県知事のパワハラ、職員4割「みききした」・・・

報道機関が、不正確な事実(=噓)を全国に一斉に発信したのは典型例です。

国民が勘違いするのを狙った、

「扇動」の典型例でもあります。

報道機関の報道も、

記者会見での記者の質問も、

内容によっては、

斎藤知事に対して、

公衆の面前で、

誹謗中傷をしていることになります。

報道機関の報道と同じく、

公表されるような報告書についても、

同じことが指摘できます。

第三者調査委員会の報告書を再評価すると?

よくよく考えてみると、

最終的に、

違法認定(=不正確な事実≒うそ)、

誹謗中傷、

情報化されて発信される事実(=不正確な事実=うそ)、

などの根拠となったのは、

第三者調査委員会の報告書かもしれません。

第三者委員会の報告が、

誹謗中傷の根拠となった、

つまり、

報告書自体が、

誹謗中傷の可能性すらあるのではないか?

という疑念です。

調査報告書というものは、

本来は、

的確に現状を把握して、

全ての利害関係者(=ステークホルダー)に対して、

終局的な解決策を報告にまとめる必要があったはずです。

具体的な疑念としては、

報告書は、

代表的なステークホルダー、

県民や有権者の利害を少しでも検証したのでしょうか。

法律家だけで構成された

第三者による調査委員会として、

報告書に記載しなければならない内容に問題は無かったのでしょうか。

最後の項で検証します。

知事を“全面的に”批判する勢力とは?

怪文書を調査対象にしてまで、

更に、

法令適用の構成要件を捻じ曲げてまで、

知事の信用失墜、

文書作成者の身分保障および名誉回復、

などを企てようとする勢力は、

極めて異常です。

三権分立制度、

法の支配など、

基本的な知識に欠けているか、

さまざまな理由からあえて無視している、

いずれかに該当します。

したがって、

“全面的に”批判する人々は、

①リテラシーが低い方あるいは情報弱者69、

②利害関係者、

いずれかと推測できそうです。

兵庫県議会文書問題調査特別委員会=百条委員会について

委員会の委員について検証します。

検証と評価をするためには、

正確な現状把握が必須です。

県議会議員各位の実際の発言を動画から確認します。

文書問題調査特別委員会でのパワハラ関連証人尋問後の各委員の発言

日テレNEWSの動画から、2024年8月23日の記者会見の各委員の発言を確認します。

当日は、職員の氏名や所属等も開催された委員会自体も非公開で、現職員6名の尋問が実施されました。

兵庫県議会から当日の議事は公開されていますが、

議事録(=証人尋問の詳細)は公開されていないようですので、

委員会の運営状況は、記者会見からのみ推測することになります。

各委員ごとの見出しをクリックすると、

ご本人の発言場面に飛び、議員各位の資質などを垣間見ることが出来ます。

動画の表題は、次の通りです。

【兵庫県知事パワハラ疑惑】初の証人尋問 疑惑調査する「百条委員会」が会見 合計1時間6分

念頭に置いていただきたい事項は、

1、職員へのアンケート中間報告が、何者かによってリークされ、

2024年8月19、20日の両日で、

『兵庫県知事のパワハラ、職員4割「見聞きした」…本人は「必要な指導」と全否定』など、

一斉に全国的に誹謗中傷報道されたこと。

しかも、リークされた情報は、

①8月19日に開催された理事会で理事だけに提示された情報であり、

②23日に開催された文書問題調査特別委員会(百条委員会)までは未発表情報であり、

③23日開催された委員会で初めて公表の方法について議論されたこと、

④アンケートの形態がデタラメであったこと、→参照:「兵庫県知事選挙 全容・まとめ」

⑤当該情報の内容について報道機関が精査出来ない状態で提供された可能性が高いと推測されること、

などです。

2、文書問題調査特別委員会(百条委員会)の報告書(2025年3月4日公表)では、

公益通報者保護法について、県の対応は、「違法の可能性が高い」とし、

斎藤氏の言動や行動は「パワハラ行為と言っても過言ではない」と指摘するにとどまったこと。

3、委員会を統轄する奥谷委員長は、

8月23日の記者会見で「パワハラを受けたという方はいらっしゃらなかった」と答弁した通り、

多くの会派が知事のパワハラを認定する発言をしたのに、

統轄する委員長として、弁護士有資格者として、彼らの発言に反する報告書を取りまとめたと考えられること。

4、第三者調査委員会報告書(2025年3月19日公表)では、

委員全員が弁護士有資格者なのに、法令ではなく“委員会基準”で、知事のパワハラが認定されてしまったこと。

奥谷謙一委員長の発言

奥谷氏:「・・・省略・・・私の認識では、明確に知事の方からパワハラを受けたと、いう方はいらっしゃらなかったと、いう風に考えておりますが、職員さんの中でも、これがパワハラに当たるのか、自分では判断できない方もおられましたし、これから、我々が聞いた事実を評価して、パワハラに当たるのかどうか、しっかり評価をしたいと考えています。」

奥谷氏:「・・・省略・・・厳しい叱責を受けたことがある、と言われた方は、結構おられたんじゃないかとは思います。ただ、それがパワハラに当たるとか、当たると思いますとか、そういったことは、仰ったという記憶はありませんけど。」

記者:「奥谷委員長が、すごい強力な証言が得られたという、今日の手ごたえについて語られてましたけども、逆に初めての尋問で課題に感じたことだったり、難しさだったり、今日実感されたことがあれば教えてください。」

奥谷氏:「課題は、たくさん感じました。・・・省略・・・尋問時間お一人50分程度とはしたんですけども、・・・やっぱり、事実を聴くと、いうことを私は徹底するのがいいのではないかと、いうふうに考えていますが・・・省略・・・」

長岡壯壽委員の発言

長岡委員:「パワハラを受けたという言葉が無かったということです。・・・省略・・・」

竹内英明委員の発言

記者:「職員アンケートでは、ペンを投げつけたとか、何か投げつけたという・・・省略・・・」

竹内氏:「知事からですね。最高幹部に対して文具を投げたと、いう証言が出ました70。・・・省略・・・」

奥谷委員長の発言

記者:「30日に、知事に対する証人尋問、・・・省略・・・知事に証言を得て、パワハラという行為を認定していく、もしくはパワハラではないと認定していく、・・・省略・・・それぞれポイントがあると思いますが、その辺りいかがでしょうか。」

奥谷氏:「知事はよく、注意等々はするけれど、それは、業務上必要な範囲だと、いうことをおっしゃいます。私は、その認識をしっかりと確かめたいなと思ってまして・・・省略・・・」

奥谷委員長の発言

記者:「省略・・・今回の証人尋問で、アンケートの中で記載されているような内容は、多くのものが実際に見たとか聞いたとか、そういった発言があると思うんですけども、実際アンケートを実施し、今日初めて職員の方から生の声を聴かれたと思うんですけども、想定した以上の証言があったのか、あらためて6名の方から証言を聞いた受け止めをお聞きしたいんですけども。」

奥谷氏:「私の感覚としたら、私が思っていた以上に、いろんなことを職員さんは、しゃべっていただいたなというふうな感覚でおります。秘密会ということでやっておりますけども、特定しないようにやってますけど、職員さんにとっては、こういう場で発言するというのは本当に勇気がいることで、今まだ兵庫県という組織に属していますから、そういったことに鑑みると、いろんなお話が今日聞けたというのは、私は想像以上にいろんなことを職員さんは勇気をもってしゃべっていただいたというふうに思っておりますので、それについては冒頭の発言と同じになってしまいますけど、しっかりと受け止めていかないといけないと思っております。次、知事の尋問がありますけれども、今日お聞きした内容をしっかりと精査して、準備をしたいと考えています。」

奥谷委員長の発言

記者:「省略・・・今回の証人尋問を呼んだ方の・・・どういうふうに選ばれたかというところなんですけども、例えば目撃したり経験した可能性がある人っていう言い方で大丈夫なんでしょうか」

奥谷氏:「今日選ばれた基準ですか。委員が、この人に話を聞きたいと言った人、特にその人数が多かった人が優先的に今日の尋問に入ったというのが・・・知事のパワハラの疑いを解明するのに・・・今日は適切な方が選ばれたんじゃないかなとは思いますけど。明確に基準があるという訳ではないです。」

記者:「重要な証言が得られる可能性があると皆さん考えられていたということですね。」

奥谷氏:「そうですね。今日お聞きした証人の方から、パワハラ疑惑を解明するに際して、重要な証言が得られる可能性が高いだろうということで選ばれたと認識しています。

長岡壯壽委員の発言

記者:「人生で初めてこういうことを言われたということなんですけども、具体的にこういうことっていうのが、例えば、叱責なのか、それとも人格を否定するような言葉とか、そういう表現ですか。」

長岡氏:「叱責です。」

記者:「厳しい叱責、人生で初めてっていうのはどういう」

長岡氏:「僕の感覚では理不尽、いわゆる説明しているはずなのに、聞いていないと言われる、ということが度重なるということ、それで、また叱責を受ける。」

文書問題調査特別委員会でのパワハラ関連証人尋問後の各会派の発言

奥谷委員長が、

記者会見(2024年8月23日)の冒頭で、

パワハラを受けた方はいなかった、

と発言されているにもかかわらず、

会派ごとの答弁に移ると、

途端に、

パワハラの定義は無視して、パワハラが有った、と断言されるような異常な状態です。

証人尋問が非公開の秘密会として開催されたことを都合よく利用したと推察されます。

4つの会派(自由民主党、公明党、ひょうご県民連合、日本共産党)は、

法の支配を受ける日本国において、

法令の定義や実施された証人尋問の結果を無視したことになります。

議事機関での彼らの言動は、法の支配や罪刑法定主義、三権分立制度を公然と否定するものです。

報道各社は、

会派別のコメント部分だけを切り取り、動画配信しました。

無知な国民が勘違いすることを狙った典型的な扇動の例です。

彼らには、それ相応の報いが必要なのではないでしょうか。

委員の答弁は、同じ記者会見の場で行われたものです。

記者:「各会派の方が来られているので、今回のアンケート含めて、証言得られて、パワハラが有ったのか、無かったのか、疑惑は深まったのか、可能性は低くなった、とある程度晴れてきたというふうに思っていらっしゃるのか、各会派の方から、ご意見いただけたらと思ってます。」

自由民主党:長岡壯壽委員

「パワハラの定義は、ちょっと置いといてですね、

職員の勇気に感謝します。

そして、有ったと、私は、そういう認識が固まりました。」

公明党:伊藤勝正委員

「パワハラの事実は、相当あるんだろうな、というのは今日実感いたしました。ただ、今日、本当に職員の方、率直に証言を頂いて、感じたのが、知事からいろいろ厳しいことを、我々からすると、パワハラやん、ということも、自分の力不足とか、配慮が足りなかったとか、そういう反省の弁を述べられているのを聞いて、本当、申し訳ないし、こういう方の無念をしっかり晴らしてあげないといけないな、そのための百条委員会だと、今日深く自覚いたしましたので、30日はじめいろんな場面で、しっかり立証していきたいと思っております。

ひょうご県民連合:竹内英明委員

「今日は、一番多くの方が7つの項目について発言された、お一人で、パワハラと疑われる話なんですけど、その方が繰り返しですね、自分ではパワハラと判断できない、これは、元々のパワハラの定義のことを仰っているんですね。大変優秀な方なので、それを良く踏まえて発言されてるんですけど、私が聞いてましたら、おっしゃってることは全部パワハラにしか聞こえませんでした。はっきり申し上げて。ですので、パワハラが無いということを記者会見で言ってるのを見て、20日の会見を見て、腹立たしいとおっしゃったんですよ。ですから私はまさにその方と全く同じ立場ですので、お一人からそれだけのことがあるわけですね。しかも最高幹部に物を投げるってなことをやっている、今日証言がありましたから、その方にそういうことをするってことは、もう少し下の方には、やってもおかしくないな、私は今日そう思いました。」

日本共産党:庄本えつこ委員

「本当に県の職員の方は真面目だなっていうふうに思いました。そして、職務に対しても真摯に向き合っていると同時に、知事のパワハラ問題についても、かなり率直におっしゃったという印象があります。それと同時に今の県政を何とかしたいという思いをすごく感じましたので、30日もありますけど、百条委員会で、県民の皆さんへの思いと県の職員の皆さんの思いを受け止めて、頑張っていきたいなっていううふうに思ったところです。パワハラは、絶対にパワハラだと思っております。」

「文書問題調査特別委員会」(百条委員会)の拠所をチェック

2024年9月6日、

参考人として出席された山口利昭弁護士の解説動画をチェックします。

注意点は、

山口弁護士は、

兵庫県で実際に発生した事件が、

個別具体的な事案であるにもかかわらず、

「公益通報者保護法」の適用要件の2つ、

①不正の目的の有無、

②公益通報か否か、

についての具体的な検証をしていません。

法令の適用に当たって、

具体的事案を検証する際には、

個別具体的な“事実”について検証しなければならない、

というのは初歩的、かつ、絶対的な事項です71。

言い換えると、

当該事案について、

公益通報者保護法の適用要件を検証するためには、

兵庫県が懲戒処分の根拠とした

公用パソコンデータを検証することが必須だった、

ということです。

つまり、

県が懲戒処分の根拠とした公用パソコンデータを検証せずに、

公益通報者保護法の適用について、

評価したり、断言したりすることは一切できない。ということです。

以下、山口利昭弁護士の動画の切り抜きです。

非常にわかり易く解説されていますが、

具体的な検証をしていない、という異常な解説に気付く必要があります。

「真実相当性」とは?

「例えば、我々が真実相当性があるかどうかを判断する時に検討するのは、・・・」約3分間(26分45秒まで)

「不正目的ではなく」とは?

「何でもかんでも保護しなければならないのか・・・」約2分30秒(32分25秒まで)

この中で、“不正の目的”の立証責任は、事業者側にある、と解説されています。

元職員は死亡されていますので、訴訟になる機会が見当たりません。

同時に、兵庫県は、不正の目的を立証する機会が奪われてしまった状況です。

情報開示請求、報酬返還請求の可能性

山口弁護士の解説動画は、

誤解を招くことを狙った可能性があります。

山口弁護士の動画、

外部公益通報についての

約8分間(42分22秒まで)の解説の中で、

特に確認していただきたい発言は、

以下①と②をクリックしてご確認ください。

兵庫県の個別具体的な事案を検証しているのに、

兵庫県が懲戒処分の根拠にした公用PCのデータを検証しないまま、

この動画の中では、

①「・・・今兵庫県は、まだ法令違反状態が続いていると言わざるを得ない・・・」

あるいは、

②「・・・明らかに違法ですね・・・おそらく間違っていないと思います」

と断言しています。

法律家として、

一般人を惑わせるご発言は、

司法試験受験者レベルの問題なので、非常に疑問です。

兵庫県の混乱に拍車をかけた動画を根拠にして、

兵庫県知事選挙の有権者であれば、

情報公開担当職員ととことん協議し、

兵庫県が元職員を懲戒処分にした詳細な情報について、

あるいは、

処分理由の根拠となった公用PCデータの情報を含む情報について、

開示請求は、

現在の兵庫県の混乱を考えると、

兵庫県民の知る権利が優先されるため、

可能と考えられます。

山口利昭弁護士の解説動画などは、

内部告発文書ではなく、

嘘が書かれた無記名文書72について、

未だに、

大手報道機関が、

告発文書などと評価してしまう根拠のひとつとなり、

事実、

報道各社73は、

怪文書という評価が妥当なところ、

堂々と「告発文書」74などと記載し、

全国の読者を惑わせている現状があり、

兵庫県の混乱の大きな原因のひとつになっています。

山口弁護士の解説は、

兵庫県に対する背任の可能性すらあるのに、

兵庫県民の税金から報酬を得ているのではないか、と気付く必要もあります。

参考人 結城大輔弁護士の場合(2024年12月25日)

私個人の見解です。

というようなご発言を何度もされています。

行為に関係する法令が複数あり、

どの法令を採用するのかを検証したり、

行為に対する法令の適用を検証したりする際に、

違法性が無い事案でも、違法性があるかのように講演する場合、

共通しているのは、

発生した個別具体的事案であっても、

事実を法令条文に当てはめるのではなく、

必ず、“一般論”として解説しているところです。

表現の自由の範囲内で、罪に問われないように講演されています。

法律家として違法性が無いとしても、

県民のためになっているのか、道義的責任を問う検討は必要ではないでしょうか。

兵庫県議会議員(議員団)について(2025年3月時点)

2025年3月19日付、

「文書問題に関する第三者調査委員会」の調査報告書の公表を受けて、

24日に開かれた県議会の本会議での

各議員団の対応75を検証します。

出典:朝日新聞

「斎藤知事に説明求める声 兵庫県議会の複数会派から、共産は辞職要求」添田樹紀2025年3月24日 21時40分

自民会派

岡毅県議は、・・・省略・・・議会や県民に説明責任を果たされることを強く求める」と述べた。

公明会派

麻田寿美県議は、「報告書を重く受け止め、県内の分断をおさめ、県政を前に進めるべく反省すべきところは反省し、改めるべきところは改めることを求めたい」と話した。

無所属その他

無所属の丸尾牧県議は、第三者委が告発者の元西播磨県民局長への懲戒処分理由の一部を違法で無効だとしたことなどを踏まえ「同法にそって元県民局長の処分を撤回し、再評価することが不可欠だ」と述べた。

日本共産党兵庫県

共産党県議団と党県委員会は24日、斎藤知事に辞職を求める声明を出した。告発者の元県民局長の懲戒処分の撤回と名誉回復もあわせて求めた。・・・省略・・・説明責任を果たす責務がある」とした。

「声明76―百条委員会報告、文書問題第三者委員会報告を踏まえ、すみやかな文書問題告発者の処分撤回、名誉回復を求めるとともに、斎藤知事に辞職を求める」

2025年3月24日 日本共産党兵庫県委員会 委員長 松田隆彦、日本共産党兵庫県会議員団 団長 庄本えつこ

兵庫県議会議員(議員団)の評価

自民会派と公明会派の主張は妥当です。

日本共産党兵庫県、

無所属の丸尾牧県議などは、

検証が不十分、

議員としての資質が問われます。

人なので、勘違いはするものです。

謝罪などして、方向修正が必要です。

理想は、

議員であれば、

兵庫県に限らず、

このページで記載された程度の内容は、

“議会77の常識”として理解でき、対処できる国家です。

兵庫県議会は、

裁判所ではない議事機関なのに、

司法に取って代わろうとしたところが、

そもそもの間違い、ということなのです。

大日本帝国憲法では、

行政裁判所や軍法会議がありましたが,

それら機関の本質は行政機関であり、人権保障に欠けるため,

日本国憲法は特別裁判所の設置を禁じています。(憲法第76条第2項)

2025年6月時点の兵庫県議会議員(議員団)

2025年6月、朝日新聞の兵庫県議会議員へのアンケート結果を以下に貼り付けます。

まとめ

行政運営は、すべて、法令に基づいて実施されます。

それを見守る議員には、

①法令について、精通している

必要があります。

また、税の歳出について、予算審議をするため、

国民の経済事情が悪化している状況では、

②“やり繰り”の考え方が出来る

③十分な議論ができる

などの能力が要求されます。

十分な検証や徹底的な議論を踏まえず、拙速に結論を出し(=議論の能力が乏しい)、

いまだに、

知事を“全面的に”批判していれば、

議員の資質が無い、

という評価にならざるを得ません。

参考:「“単純なこと”?」「気付こうとする」

報道機関

全国紙(読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞・産経新聞)は、

①兵庫県議会の文書問題調査特別委員会(報道では百条委員会)、

②第三者調査委員会(元判事を含む弁護士6名で構成)、

いずれの報告書についても、批判することなく、肯定的に評価しています。

各紙、

報告書の評価の概略は、

①は、

公益通報者保護法について、県の対応は、「違法の可能性が高い」とし、

斎藤氏の言動や行動は「パワハラ行為と言っても過言ではない」と指摘していた。

②は、

告発文書の事情聴取や懲戒処分の一部について、公益通報者保護法に照らし「違法」と断じ、

斎藤氏のパワハラ行為についても認めた。

とするような内容です。

以下、社説を抜粋して記載します。(クリックすると、原文が新しいタブで、開きます。)

読売新聞オンライン 2025年3月20日

兵庫県が設けた中立公正な調査機関が、内部告発への県の対応は違法だと断じた。斎藤元彦知事の責任は免れない。自ら進退を決断すべきだ。

公益通報制度の導入後は、兵庫県以外にも告発者に不利益な対応をする企業などが相次いだ。そのため国会では、解雇や懲戒処分にした組織と個人双方に刑事罰を科す法整備の審議が進んでいる。

「斎藤氏は悪くない」という前提が崩れた今、選挙の妥当性も問われよう。

朝日新聞 2025年3月29日

言葉や論理が通じない。そう思わせるようではトップの資格はない。

報告書への姿勢について、斎藤氏は「さまざまな方から意見をうかがい、最終的に知事である私が見解を判断した」と説明するが、「その内容や手続きの詳細についてはコメントを控える」という。

報告書を「真摯(しんし)に受け止める」と繰り返しながら実質的に拒否する姿勢は、もはや独善と言っても過言ではない。斎藤氏こそが「知事として失格」と言うほかないだろう。

毎日新聞 2025年3月29日

第三者委には、外部の視点で組織内部の問題を検証し、必要な対策を提言することが期待されていた。知事自身が決断して設置され、「調査結果を受けて対応する」と繰り返してきた。それを受け入れないかたくなな姿勢では信頼の回復や再発の防止はおぼつかない。

パワハラをした一般の公務員は何らかの処分をされるのが通例だが、知事は自身へのペナルティーには言及していない。とても公正とはいえない。

不都合な結果に耳を塞ぎ、自己の正当性のみを主張し続けるのであれば、自身だけでなく県政そのものへの信頼も揺らぐだろう。

違法性を認め、元県民局長の処分は撤回すべきだ。さもなければ知事の任に値するとは言えない。

日本経済新聞 2025年4月17日

第三者委員会が、文書の配布を理由の一つに通報者を懲戒処分にしたのは「違法で無効」と報告してから、まもなく1カ月になる。県は報告を重く受け止め、すみやかに懲戒処分を撤回すべきだ。これに関して県は謝罪し、処分を撤回しなければなるまい。

昨年11月の知事選で信任を得てはいるが、百条委や第三者委の結論が出る前の民意である。知事が自ら信を問わないなら、県議会が再び知事の不信任を決議し、辞職か議会の解散かの選択を迫るべきだろう。

産経新聞 2025年3月29日

「斎藤氏は、2つの報告書の指摘の重さを真摯(しんし)に受け止めるべきだ。その上で、自身の具体的な責任の取り方を明らかにしてもらいたい。」

報道の歴史と社会倫理

報道とは、出来事を広く知らせることです。

全国紙の報道内容は、

例えるなら、

戦前・戦中の報道合戦を連想させるような状況です。

具体的には、

日清戦争→日露戦争→第一次大戦の日英同盟により参戦→満州事変→日中戦争→太平洋戦争

につながる

報道≒新聞(あるいはラジオ)が、

“民意の扇動”に大きな役割を果たした時期です。

江戸時代の“かわら版”から、

新しい報道媒体“新聞”が、

倫理的使命よりも、

いかに報道すれば購読者を増やせるか?

商売を優先し、

発行部数を急増させた時期でもあります。

この時期、

地方紙だけの時代から、

国民を扇動したにもかかわらず、

全国紙が誕生することになりました。

日本の報道の“質”や“制度”(記者クラブなど)を考える

日頃から議論することに慣れていないと、

たくさんの事件記事や特集、社説など、日々の業務に追いやられてしまうため、

報・連・相することもなく、個人での業務完結に比重が移ります。

記者クラブへの所属、記者クラブの暗黙のルール、そこには村社会が存在します。

記者クラブに流される情報は、「そのまま流してしまえ!」と、簡単に業務完結するネタになってしまっているのです。

典型例として、報道機関は、2024年8月19日、20日、不正確な事実(=噓)を全国に一斉に発信しました。

日本の報道機関は、世界的には非常に低い評価になっています。

インターネットで検索すると、指標やさまざまな評価が検索できます。

報道の自由・国民の知る権利と法令の関係

報道機関には業界ごとに団体があり、そこで自主的な倫理規定を定めているようです。

ただ、実態は、兵庫県での事件が示す通り、商業主義が優先され、現場記者の認識レベルで報道されています。

法令を確認すると、総務省のPDF資料が概略をまとめているように思います。

参照:「日本国憲法 第二十一条 集会、結社及び言論」PDF全6ページ

インターネット情報とは?

2024年の兵庫県知事選挙では、

インターネットから発信される情報が、

有権者に倫理的使命感を呼び覚ました、

ということになります。

知事選の結果を振り返ると、

インターネット情報は、

新たな情報媒体として、

大手報道機関が発信する誹謗中傷に対し、

兵庫県政を再評価する新たな手段として、

一定の役割を果たしたことになります。

一方、

大手報道機関は、

定期購読者から収益を得ています。

大手報道機関(新聞・テレビなど)は、

多数の定期購読者やファンがいるから、

スポンサーが広告を掲載し、広告収益も得られます。

無知な国民のつぶやきとして、

「兵庫県の議員も報道も弁護士も、

もっともそうに非難してるみたい・・・」という勘違いを植え付け、

報道の流れも、

以下のように理解することが出来ます。

政治屋になり下がった議員は、

「(何も知らない)有権者は、支援してくれる!」、

大手報道機関は、

(=本社は地元から離れているため、情報の内容確認精度が落ちる)

理事会関係者から村社会にリークされた情報について、

「裏付けを取らないでも、不確かでも、そのまま流してしまえ!」

地方の各所に設けられた記者クラブは、

情報提供機関との関係を大事にすることや、

地元の自社との取引企業や団体等との関係もあり、

「裏付けを取らないでも、不確かでも、そのまま流してしまえ!」

となるのではないでしょうか。

報道機関によく出演依頼されるコメンテーターや弁護士は、

マスコミが発信する情報に反対するような意見を発信したら、

「呼んでもらえなくなる。出演料がもらえなくなるのは困る。」

というような流れになるはずです。

彼らの収益を既得権益とみれば、

新たな情報媒体は、競合他社のようなものです。

当然に、声を大にして、

SNSなどインターネット情報を排除したくなるものです。

したがって、

SNSで発信される情報には誹謗中傷が多い、などと報じます。

インターネットも、

大手報道機関の情報も、

神様でもない人が発信するものなので、

根拠のない悪口や嘘を言ったり、他人を傷つけたりする情報は、

同じ様に含まれるものなのです。

参考:「“単純なこと”?」、「気付こうとする」

識者とは?

識者の場合、

リテラシーが低い、とは推測し難いため、

何らかの利害関係者という前提で、

考察する必要があります。

探究していくと、

コメンテーターとして生きる道を選び、

一方的に知事の批判を繰り返す方々は、

リテラシーが低い国民の増産が目的のようです。

冒頭で記載したように、

善人に見えてしまう法律家もおられますので、

この方たちは、非常にたちが悪い。

善良そうに見えるけれどもリテラシーの低い、

いかにも日本人らしそうな無知な国民を増やそうとしているのです。

国民を白痴化、愚民化してどうするのか?というところですが・・・。

既得権益の仕組みを維持するためには、国民の愚民化政策は有効な手段のようです。

簡単に騙せる国民を増やして、

特権階級を維持するのではなく、

経済成長しない時代だからこそ、

慎まやかだけれども、正々堂々と議論ができる、

日本にふさわしい、そんな日本人を増やす必要があります。

ところで、

“法律家や法令に関係する専門家以外の”

識者の場合、

専門外のためか、

多数の方が、

彼らの扇動に乗ってしまっている現状があります。

日本のトップの最高学府を卒業していようが、

どんなに優秀と、周りから評価されていようが、

神でもない人がやることは、

必ず、どこかでは、勘違いや間違いを起こすものだ、という証左です。

参照までに、

「兵庫県知事選挙と公益通報者保護法(法律適用)」をご覧いただき、

読者ご自身で、具体的に考えていただくと、わかり易いと思います。

リテラシーが低い方を除いて、

一般人であれば、

“誰でも”理解できる“単純なこと”のはずです。

第三者調査委員会の報告書を再評価

兵庫県の混乱に拍車をかけてしまった

第三者調査委員会について、

①設置が決定した経緯、

②委員の募集・設置・契約、

③委員会の法的根拠、

④報告書の内容の妥当性、

などを再度検証します。

設置・委託契約締結までの経緯

兵庫県知事は、

2024年5月21日、

兵庫県議会議長から知事に対し、

第三者機関を設置して調査を実施するよう申入れがあり、

斎藤知事が、

執行機関78である兵庫県の監査委員に対し、

第三者委員会の設置について、

当日、

委任したものです79。

知事は、

2025年3月19日以降、

報告書の内容を理解した時点で、

執行機関に委任してしまったことを後悔されたのではないでしょうか。

さまざまな組織、

企業、組合、自治会、生徒会、市町村や都道府県など、

どんな組織でも、

一応の議論を踏まえた合議体制を主な決定機構としていますが、

細かなところでは、

それぞれの構成員の裁量で運営されているのが一般的といえます。

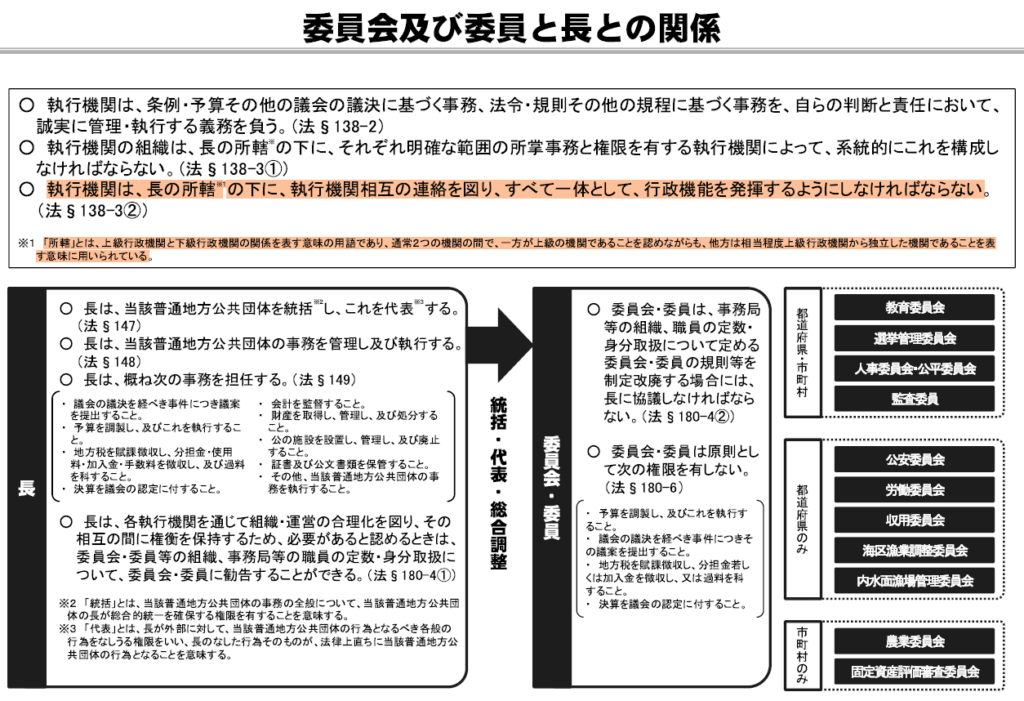

都道府県の場合、

下図のように、多くの執行機関があり、

長の下で協調して行政運営している実態があります。

ただ、第三者委員会の報告書というものは、

今回の兵庫県の事例の様に、影響力が大きいものです。

詳しくは、後述しますが、

影響力が大きいにもかかわらず、

法の支配と第三者委員会との関係性、

第三者委員会が調査する内容の限界、

弁護士も人ですので客観的に調査できない、など

浮き彫りになった不正などの課題が多すぎます。

したがって、

兵庫県を実例として、

①第三者委員の募集方法、

②調査目的の設定、

③報告書に記載する項目の設定など、

事業者側も一定程度関わる必要がありそうです。

そうでなければ、

今回の兵庫県の様な混乱を再発する可能性が残ります。

※法令条文の概略

執行機関は、法令の規定で存在します80。

執行機関とは、事務を自らの判断と責任において、管理し執行する機関です。

知事も執行機関のひとつです。

事務局など、補助機関は、執行機関の事務を補助します。

これにより、

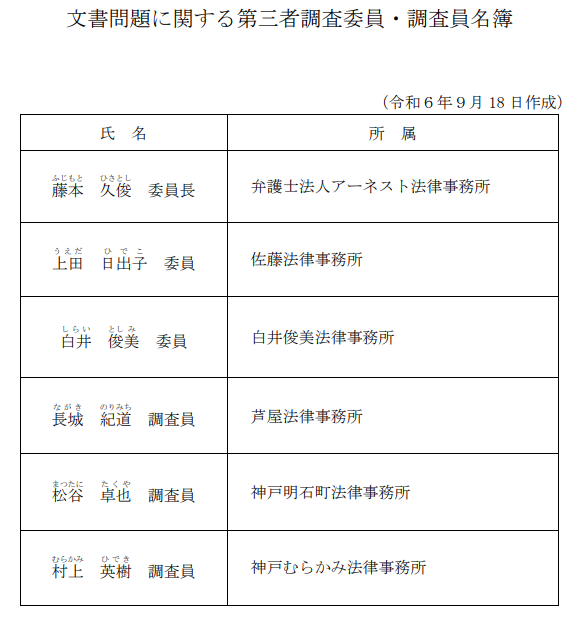

執行機関である小畑由起夫・代表監査委員の補助機関である

兵庫県監査委員会事務局長(補助機関)は、

委員3名、調査員3名、それぞれと個人契約81を

委任されてから約4か月後の

2024年9月12日、

「文書問題に関する第三者調査委員会調査委託契約書82」

を締結していました。

兵庫県弁護士会83は、

「兵庫県からの依頼に応じて弁護士を推薦した。

個別の案件について、詳細な回答はできない。」としています。

第三者委員会の設置が決定してから契約締結日まで、何があったのか?

2024年5月21日に委員会設置が決定して、

4か月の間に何があったのでしょうか84?

契約締結時には、

委託契約書の条文、

「文書問題に関する第三者調査実施要綱」、

両方とも作成済だった、ということになります。

第三者調査委員会の論拠は、

元職員が怪文書をバラまいた行為について、

パワハラを“委員会基準”を罪刑法定主義に反して独自に設定し、

無理やりパワハラ事実があったことを認定することで、

パワハラ被害を防止するため、

元職員があらためて公益通報窓口に通報し直しているにもかかわらず、

元職員は、外部へ通報する(=3号通報)手段を選択した、という論理構成です。

委員会を統轄する藤本委員長は、この論理構成を既に完成させていたのではないでしょうか。

第三者委員会は附属機関ではない?

第三者機関設置や公募の事務の権限は、

地方自治法第180条の285に基づき、代表監査委員に委任されました。

しかし、

地方自治法第138条の4第3項86、

および第202条の3第1項87に基づき設置される附属機関では無いようです。

つまり、

第三者調査委員会は、法令の根拠がない委員会、

あるいは、

執行機関である監査委員88の諮問機関として活動した委員会、

ということになります。

第三者調査委員会が、

法令(地方自治法および条例)に基づく附属機関であるか否か、

両者では、何が異なるのでしょうか?

両者の違いには、

該当する条文だけではなく、

「地方自治法89」、「地方公務員法90」あるいは条例などを確認する必要があります。

付属機関ではない第三者調査委員会

法令の概略は、

執行機関は、

事務を自らの判断と責任において、管理し執行する。

ということです。

したがって、

代表監査委員あるいは監査委員会事務局長に事務を委任し、

または補助執行させた行為、

言い換えると、

①委託契約書の内容(を取り決めた行為)、

②調査の内容(調査対象、報告の結論の範囲などを取り決めた行為)、

など、運営方法を取り決める際、

(契約を締結した)執行機関(=代表監査委員)、

6名の弁護士(個人)の両者には、

一定の裁量権があった、ということになります。

設置・公募・運営方法の取り決め方次第では、

報告書の内容は大きく異なる可能性があったのかもしれません。

あるいは、

兵庫県政の混乱に拍車をかけるような形で、

第三者調査委員会の報告書が取りまとめられたことからすると、

調査委員会を統括した藤本委員長の取りまとめの方向性について、

問題は無かったのか、契約違反が無かったのか、

事実確認をする(=現状把握をし直す)必要がありそうです。

附属機関の場合

付属機関の場合、

「附属機関設置条例」というような条例に基づき、

委員の公募方法、

設置条件や運営方法、

給付金(報酬などの取り決め)91など、

ほとんどが取り決められることになり、

委員の身分は、非常勤の特別職92公務員となります。

法令を根拠にして、

委員会など、

執行機関の附属機関を設置すると、

裁量権は限定的な傾向がより強くなります。

兵庫県の第三者調査委員会とは?

兵庫県の場合、

「附属機関設置条例」は存在し、施行されています。

しかし、

今回の第三者調査委員会のような附属機関は、

「附属機関設置条例」には、

設置することを予定していない93ためか、

該当する規定が無い94ため、

地方自治法第138条の4第3項、

および第202条の3第1項に基づき、

附属機関を設置しようとすると、

「附属機関設置条例」を県議会で改正するなど、

新たに条例あるいは規定を県議会で制定する必要がありました。

したがって、

「文書問題に関する第三者調査委員会」は、

法令の形式上は、

執行機関が設けた

「文書問題に関する第三者調査実施要綱」を頼りに、

執行機関(=監査委員)の自らの判断と責任において、

諮問機関について、構成員を募集し、委員会を設置するという

事務(=地方自治体の業務のこと=委員会の設置・運営等)を管理し執行したもの、

ということになります。

第三者調査委員会の報告内容について

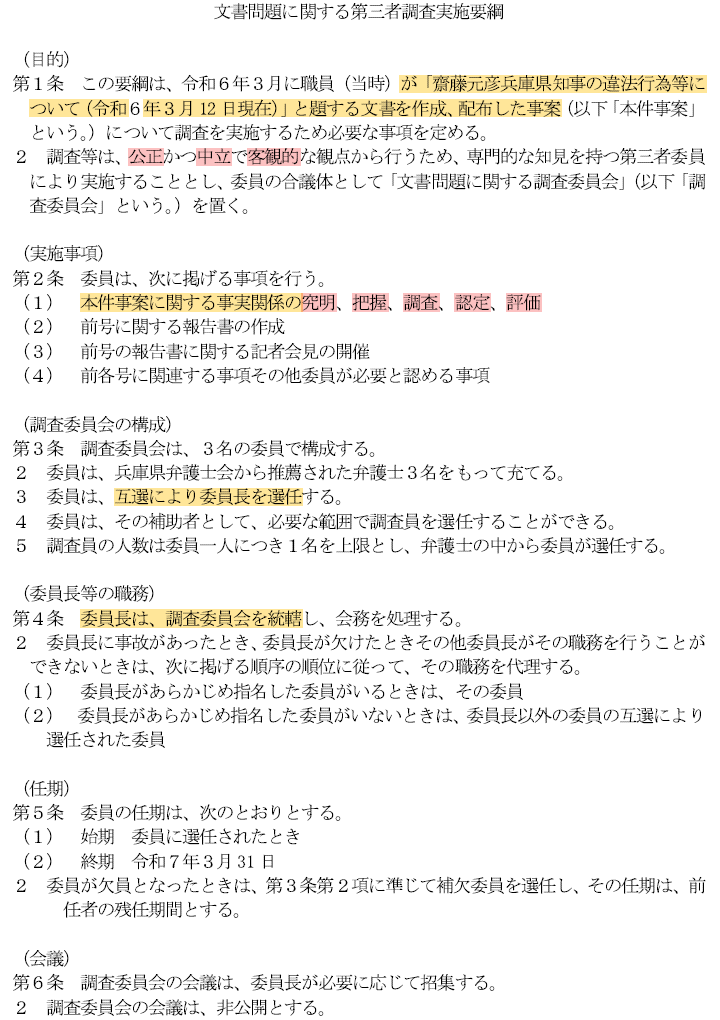

委託契約書によると、

第1条で委託事項は、

以下の「文書問題に関する第三者調査実施要綱」の通り、

としています。

当該要綱は、

今回の怪文書の調査報告だけのために、

兵庫県が作成したものです。

この要綱は、令和6年9月12日から施行する。

上の画像の通り、

(実施事項)について、

怪文書を作成、配布した行為に関する事実関係の

①究明、②把握、③調査、④認定、⑤評価、

とするのであれば、

終局的解決策として報告書を作成する場合、

誰が委員、あるいは委員長になっても、

今回の調査報告書のような、

兵庫県政の混乱に拍車をかけた内容になるのか、

詳しく検証する必要があります。

※委託契約書の第9条に(乙の遵守事項)という項目があります。

乙とは、6名の弁護士のことです。

(乙の遵守事項)

第9条 乙は、本件要綱、別紙「文書問題に関する第三者調査委員会調査等指針95」(以下「本件指針」という。)及び日本弁護士会連合会の2021年3月19日付 「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」(以下「日弁連指針」という。)の規定に従い、本件委託事務を行なうものとする。

2 本契約、本件要綱、本件指針、日弁連指針は、この順序に従い、優先して適用されるものとする。

報告書に欠落するものは?

兵庫県の混乱に拍車をかけてしまった第三者調査委員会の報告書。

結果から判断すれば、

どこかに問題があったはずです。

報告書の内容を評価すると?

「文書問題に関する第三者調査委員会」は、

“すべてのステークホルダーのために”という

日弁連指針「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」の要件を欠いています。

具体的には、

①怪文書作成・配布者の非違・違法行為の動機およびその背景などについての検証や評価が無いこと、

つまり、

「作成、配布」(要綱第1条)という行為についての検証が無いことです。

事件とは、行為によって発生するものです。

したがって、

事件が発生した場合には、

文書に記載された誹謗中傷を含む

行為について、

詳細を検証するのは当然です。

検証の際、

兵庫県が懲戒処分の根拠とした公用パソコンのデータは、

「不正の目的」の有無を検証するため、

証拠として、当然に、詳細な調査の対象96になります。

②民主主義では優先されるステークホルダー、知事を再選させた有権者の利益を無視していること、

③三権分立制度の下では、混乱が容易に想定できるのに、

罪刑法定主義に反する手段で、司法に代わって法令の適用判断をしたこと、

などです。

「文書問題に関する第三者調査実施要綱」には、「認定」という言葉があります。

公正、中立、客観的な第三者調査委員会の報告書では、

日弁連指針でも、

あるいは、

三権分立制度の下では、

常識として、

司法に代わって法律の適用判断は、できないもの、してはいけないもの、であるはずです。

兵庫県を混乱させたさまざまな原因の根源とは?

調査の方向性を誤ったことが原因となって、

結果として、

終局的な解決策は、

提示できなかったのではないでしょうか。

司法に代わって、

「事実を認定し評価する97」のであれば、

終局的な

①再発防止策、

②現在の混乱に至らない解決策など、

を検証し、

報酬の成果として、報告書に提案する義務がありました。

具体的な問題点とは?

調査報告書を再評価すると、

ますます混乱している状況からすると、

兵庫県の顧客である

兵庫県民から以下のような指摘を受け、

契約違反(委託契約書第9条に違反)などを問われ、

委員会への報酬の支払いについて、

返還請求される可能性すら残っています98。

①法令や県指針の基準に従わず、ハラスメントの認定をしてしまったこと、

②公益通報者保護法違反の認定をしてしまったこと(法令の採用・適用の両方について、誤った可能性が高い)、

③怪文書作成・配布の行為そのものについての詳細な検証が無いこと、

④怪文書作成・配布の再発防止策の報告が含まれていない99こと、

⑤第三者調査委員会設置に法令の根拠がないこと、など。

第三者調査委員会の調査報告書は、

終局的な解決策を探究したものでは無く、

委託した兵庫県に対し、より一層の混乱を招いている状況です。

①②は、関係者(=知事)の行為について、行政上の責任の有無を追求し、法令等の適用要件を明らかに満たしていると断言できそうにもない、にもかかわらず、ことさらに批判し、責任の所在を認定しています。

上述しましたように、三権分立制度の下では、常識として、司法に代わって法律の適用判断は、できないもの、してはいけないものです。100

さらに、これによって、怪文書作成者の救済をおもんばかる(≒懲戒処分の撤回、名誉回復への言論の誘導あるいは扇動など)ことになり、この利害関係者に偏る報告書となってしまいました101。

混乱の解決策を検証する前に

当ブログでは、

正確な現状把握に取り組んできました102。

これらを振り返り、解決策を検証します。

事実の確認

知事や県の関係者あるいは職員などを誹謗中傷した元職員は、

県が、法令に基づいて懲戒処分したことに不服があれば、

訴訟すればよかったのにしなかった。

これは、

三権分立制度の日本では、

裁判を受ける権利があるのに、

裁判の経過(例えば、裁判の要件が備わっていないため、棄却・却下の可能性があることなど)、

あるいは、

判決の結果を予測すると、

裁判に訴えることが出来なかった、ということを含んでいます。

また、

文書問題調査特別委員会(=報道では百条委員会)、

あるいは、

第三書調査委員会(弁護士6人で構成)の報告書は、

終局的な解決策を報酬の対価として報告できず、

逆に、混乱に拍車をかける結果となりました。

すべての報告書は、

終局的解決策を提案することが期待されていたにもかかわらず、

「報告書に欠落するものは?」などで記載したように、

逆に、

三権分立制度、罪刑法定主義を採用した我が国において、

司法判断では無い報告書の課題や限界を浮き彫りにする結果となりました。

報告書の論理構成を考察すれば、

兵庫県の混乱に拍車をかける結果は、

法律家であれば、容易に推測できたはずですので、

法令を遵守する立場の法律家が、

混乱させることを目的として実行されたもの、とも考えられます。

元職員が亡くなり、

誰も提訴できないとすれば、

議員、大手報道機関、法律家など、

利害関係者の方々は、

知事を排除するためには、

当初から、

世論を扇動するしかない、ということを十分に理解して行動していたと推測されます。

現状は、脚注1で記載したように、法律家を総動員するような勢いです。

法律家の皆さんは、事態を収拾させる方向性を間違えています。

経済成長が難しくなった時代にあった行政運営が必要です。

回りまわって報酬を支払う市民生活が困窮しているのです。

彼らには、それ相応の報いを受けていただく必要があります。

兵庫県民の皆さんは、

混乱に拍車をかけた者に、

兵庫県民が支払った税金から、

数十万円、あるいは数百万円単位で、

報酬が支払われている異常さに気付く必要があります。

現状は、戦争前夜

現状は、

極めて異常な、

極めて複雑な状況です。

例えるなら、

かつて、

日本国中が戦争に突入しようとしていた時期に、

群衆に向かって、

立ち止まって、もっと深く考え、方向を修正するよう、舵取りするようなものです。

当時、だれも、戦争への突入を止められませんでした。

兵庫県の混乱の解決策とは、

そんな中で、修正する術を見出す、というようなものです。

当時と異なるのは?

当時と異なるのは、

情報発信が、

報道機関だけに限定されておらず、

人権が保障され、

当時よりはるかに自由な社会構造ですから、

誰でも、

自分で直接調べたり、

インターネットで検索したりできるので、

それなりの情報にたどり着けるところです。

さらに、

選挙権が保障されていますので、

投票行動で、意思表示することが出来ます。

注意点は、

勘違いしないように、

個別具体的な事実について、

正確な現状把握と適切な検証を“繰り返す”必要があることです。

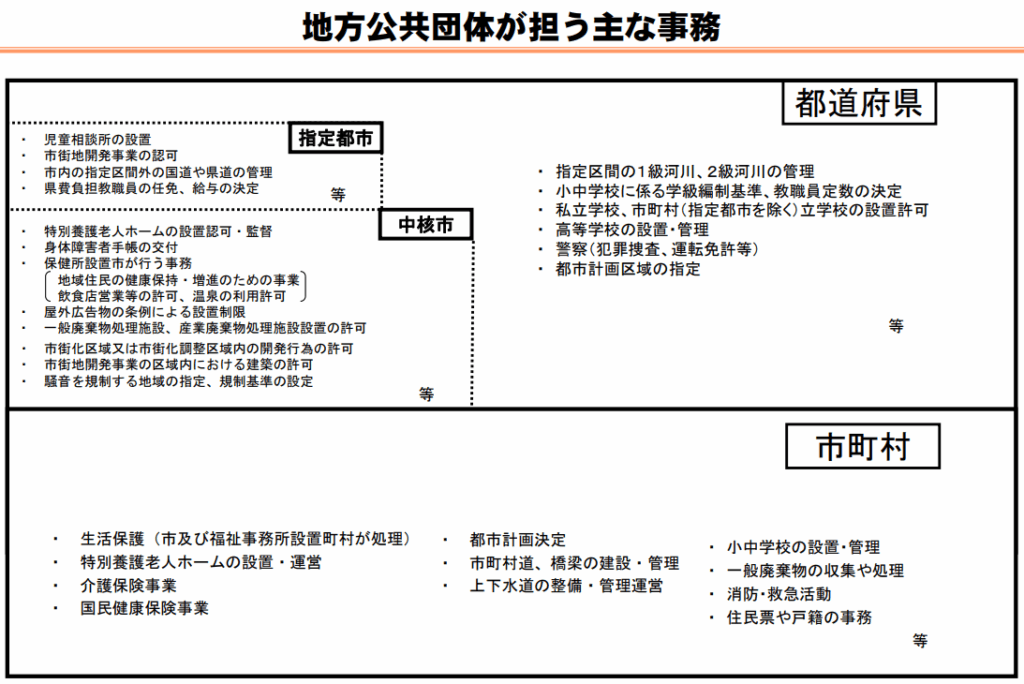

地方公共団体の存在意義とは?

都道府県のひとつ兵庫県は、地方公共団体です。

地方公共団体を規定する基本的な法律「地方自治法」には、

地方公共団体は、

「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」

と規定されています。

兵庫県の事務処理(=業務)とは?

「地方自治法」の条文をしばらく読むと、

国が、かなり自由に予算編成できるのに対して、

地方公共団体の行政運営は、法令の制約がありますので、

行政機関としての県ができることには、必然的に限りがあることが分かります。

概略は、以下のようになります。

行政運営は、

各種法令、条例、内部規定などに基づき、

先掲の「都道府県の一般的な組織図 出典:総務省」に示されるように、

知事を中心に各執行機関、職員が協力し、議会の承認を経て実行されます。

したがって、

行財政改革とは、

これまでの業務について、

価値観の変更、目標到達点の変更、

企画中・計画中・計画実行中事業の見直しなど、

大幅な変更が伴いますので、

一定の議論を前提にして、

統轄する知事には、

丁寧かつ詳細な説明責任と義務が生じます。

斎藤知事の改革とは?

県としてできることは、意外と限られている中、

知事が取り組んだ改革は、

県庁舎建て替え案の中止、天下り規制の適正化、県立大学の無償化、港湾事業関係の見直し、森林事業関係の見直しなど、・・・既得権益層との軋轢がある中、多くの改革を企画し、着手しようとされたと思います。

知事の施策よりもっと良い対案が具体的に提示できる、そんな改革は無かったのではないでしょうか。

市民生活が困窮している中、知事の改革は、最後まで支援すべきではないでしょうか。

行財政改革に付き物の委員会・調査報告書を考察

おかしな行政運営の場合、天下り関係機関のコンサルティング会社に調査・検証を依頼し、高額な報酬を支払って作りこまれた報告書を理由書として添付し、適正な行政運営とするケース、

あるいは、

委員の公募や設置を条例を制定して公開し、附属機関として設置し、提出された委員会の報告書を基にさらに検証するようなケースもあります。

行政運営は、議会の委員会の審議を経て、本会議で承認されて予算の執行が可能になります。

行政運営をチェックするのが議事機関の仕事です。

議会議員が頼りにならないと思えば、市民がチェックする必要があります。

こういったプロセスが、市民から新たな議員や長を生む土壌にもなります。

兵庫県 県政改革方針

兵庫県の場合、

相談窓口一覧が公開され、この中に「さわやか提案箱」が開設されています。

『さわやか提案箱』では、県民の皆様の、県政に関する前向きで建設的なご提案をお待ちしております。兵庫県をよりよくするため、県が実施する施策や事業に関するご提案を送信フォームからお寄せください。いただいたご提案等は、県の業務の改善・検討等を進めるための参考にさせていただき、関係部局にもお伝えさせていただきます。

「県政改革方針」 が策定され、これに対する「変更(案)」、「新旧対照表」も公表されています。

皆さんにお考え頂きたいこと

兵庫県政は、異常な混乱です。

発端は、

嘘が書かれた無記名の誹謗中傷文書がバラまかれたことです。

この問題の解決には、

日本人、一般人の感覚として、

①誹謗中傷文書を作成・配布した行為、

②怪文書を作成・配布した人を探索し処分した行為、

③市民生活が困窮する中、税金の使い方を“やり繰り”しようとする長、

④法令の定義や行政機関の指針に当てはまらないパワハラのような叱責、

⑤三権分立、法の支配を受ける国で、社会規範を無視する言動を繰り返す専門家・コメンテーター・法律家、

⑥知事に対しては、明かな誹謗中傷記事を一斉に報じ続ける全国紙、

⑦

・

・

・

法令遵守を前提に、

どれが、

日本で、あってはならない行為か?

という視点です。

嘘が書かれた怪文書をばらまいた人を保護すべきか? 法律の本来の意味とは?

日本の社会秩序は、

チームスポーツでの整ったチームワーク、

天災発生時でも助け合い、整然としている様子など、

世界的に誇れるものです。

世界に誇れる日本の社会規範は、

法律による秩序ではなく、法律以前に、文化的な要素が強いものです。

参考:「日本はどんな国?」

近年、特に男子サッカーなど、年齢に関係なく、意見を言い合う風潮が生まれてきました。

今までの日本の規範に、新しい風が吹き込まれて、サッカーは著しい進化を遂げることができました。

男女を問わず、

他のスポーツ、

他のさまざまな組織などでも、

同じようなことが起きてきているのではないでしょうか。

これらの基礎に共通することは、

議論することの大切さ、重要性があります。

議論して、お互いに調整して、良い目標を見つけ出し、共有し、そこに進んで行こうとしています。

従来の競争するという考え方よりも、

切磋琢磨する方が全体の利益になる、

というような日本国民が共有できそうな価値観です。

おかしなところがあれば、正々堂々と名乗って意見すれば良い。

“単純なこと”ですが、

独裁国家の進化には限界があり、

議論を前提にした民主主義体制の国家は進化発展し易い、という結論につながります。

日本という国は、

社会秩序を重んじる国ですが、

自由に意見できる国でもあります。

それが出来ない場合、

例えば、

身分が保証されない、身に危険がある、

そんな極めてブラックな事業所であれば、

(冤罪事件を多数発生させている警察や検察などの閉鎖的な組織も対象になりそうです。)

通報窓口に届け出なくても、

外部通報(バラまきを含む)でも、保護の対象にしますよ、というのが「公益通報者保護法」です。

したがって、

「公益通報者保護法」では、

以下の適用要件、

①不正目的ではなく、

②公益について、

③「公益通報対象事実」が生じ、又はまさに生じようとしていることを

④通報すること、

すべてに該当する場合は保護の対象にしています。

しかし、

1つでも該当しない場合は、保護の対象にしていません。

いずれにしても、

法律は、

名乗って通報できる環境なのに、

名乗らないで人を保護しなければならない場合、

法律の適用要件を厳しく規定しています。

いわゆる「外部通報」あるいは「3号通報」のケースです。

今回の兵庫県の事案では、

実際に裁判にならないと白黒つかないことですが、

怪文書が、万が一、「外部通報」あるいは「3号通報」に該当したとしても、

まず、無記名であるため、訴訟の対象にはなり得ません。

なぜなら、

「公益通報者保護法」を適用して保護の対象であると判決できる唯一の裁判所は、

名前のないものを保護の対象にできないからです。

さらに、

怪文書が、万が一、「外部通報」あるいは「3号通報」に該当したとして、

保護の対象者が元県職員であると判明したとしても、

「不正目的ではない」ことが否定される(=公用PCデータの内容の確認が必要)と推定されること、

「公益」が無い(第三者調査委員会報告書は、委員会の私的基準で公益性としてパワハラを認定)こと、

つまり、

「公益通報者保護法」のすべての適用要件を満たさないため、保護の対象にはなり得ないのです。

第一に、

各所にバラまかれた怪文書は、

記載内容からして、兵庫県が進化・発展するための行為だったでしょうか。

ところで、

法律家であっても、

「公益通報者保護法」について、

「一部について違反がある。」あるいは「一部について違法性がある。」などと発言される方がおられますが、

論点がずれています。

リテラシーの低い人を混乱させることを狙ってのご発言です。

「公益通報者保護法」で保護されるためには、

すべての法令の適用要件に該当するか否か、だけです。

法律家ご自身も十分理解されているはずです。

さらに、

法律の適用要件を検証する場合、

兵庫県では、具体的事件が発生したのですから、

一般論としてではなく、

具体的に実行された行為の事実に基づいて、

競合するような法令も含め、条文規定にあてはめて検証するのが必須です。

兵庫県の混乱に拍車をかけている法律家、専門家、コメンテータは、

共通して、この基本的、かつ絶対的な事項を意図的に省略して表現しています。

「公益通報者保護法」第11条第2項の指摘について

「公益通報者保護法」第11条103第2項の条文について、

概略は、

事業者は、公益通報者の保護を図るとともに、

法令の規定の遵守を図るため、

適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない104。

という当たり前の規定です。

公益の通報に該当する場合は、当然のこととして、通報者を保護しなければなりません。

そうではなくて、

たくさんの不正確な事実(=嘘)が書かれていることが明確であり、

不正確な事実(=嘘)によって、

誹謗中傷の対象となる人物、組織・団体・事業者などが多数記載されている怪文書について、

「怪文書をばらまかれても放っておけばよい。」と考えるのか、

対策を考える必要性があるか?という“単純なこと”です。

真実相当性云々などを検討する以前の“単純なこと”です。

懲戒処分された元職員は、処分の取り消しを求めるなら、裁判に訴えれば良かった、それだけのことです。

兵庫県について、過去の投稿のご案内

以下、筆者の投稿をご案内いたします。

参考にして頂ければ、幸いです。

「兵庫県 第三者調査委員会 報告書について」

「兵庫県知事選挙 事実(証拠)の処理と開示と公開」

「4月4日付文書に適用される法令とは?(兵庫県)」

「兵庫県知事選挙と公益通報者保護法(法律適用)」

「兵庫県知事選挙の全容・まとめ」

歴史を振り返る

「歴史は繰り返す。」というような言葉、あるいはことわざがあります。

過去に起こったことは、同じようにして、その後の時代にも繰り返し起こる。というような意味です。

兵庫県の混乱をこのまま収束するのを待つとすれば、

今回の事件と同じような事件は、

日本全国どこでも再発することになりそうです。

以下、「歴史は繰り返す。」に関連した事件を書き出します。

大きなウソ、小さなウソ

ヒトラーが、著書「我が闘争」で、大衆は小さな嘘より大きな嘘にだまされやすい、というような記述をしています。

ナチスドイツでは、当時最も民主的と評価されたワイマール憲法が法令の最上位に位置していたにもかかわらず、憲法に違反する法令が次々と立法化され、国民は統制社会に組み込まれて行くことになりました。

聴衆を取り込む際に使われたのが、実にさまざまな手法のプロパガンダあるいは扇動です。

認識レベルが低い政治や法律などは、

事実かウソかに関わらず、同じ報道が繰り返されると、大多数がそれを信じてしまうのです。

ナチスドイツは、周辺国を敵とみなして大戦へ突入していくことになります。

どんなに立派な憲法が施行されていても、それを覆すことが出来た、最も忌まわしい実例のひとつです。

憲法に違反する法令が成立するのはなぜ?

成立した法令が憲法に違反していたとしても、その法令に従ってした行為が実行された時、その時初めて、実行された行為が法令に従ったものである場合、行為を適法と規定する法令が憲法に違反しているか否かが、法廷で争われることが可能になります。このため、扇動が成功して憲法に反する法律が立法化されれば、その時点で勝負は決着したようなものです。違憲に気付いた国民は、扇動が完全に浸透する前に、違憲判決を求めて提訴を検討します。

しかし、違憲が疑われる法令に従った行為が実行されて、初めて提訴できるので、直ぐに訴訟方法が見当たりません105。また、行為が実行されても、扇動が国民に十分にいきわたれば、裁判官すら取り込まれる可能性がありますので、そもそも訴訟手続きにたどり着く余地は無いかもしれません。

したがって、国家転覆罪というような罪は、計画の段階から重罪と規定されるものです。

兵庫県の混乱のように扇動が組織的に進められると、これを国に置き換えて考えると、立派な日本国憲法があっても、同じ様な道をたどる可能性があります。

冤罪を考える

三権分立制度や法の支配、これに派生して生じる罪刑法定主義などのいろいろな原理を無視したり、否定したりしてしまうと、裁判で生じる冤罪だけでなく、有りもしないことでつるし上げられる、そんな社会が見え隠れします。

第三者調査特別委員会を統轄した弁護士の委員長は、元裁判官です。

冤罪という間違いは、裁判において、生じるべくして生じていると考えるべきかもしれません。

公職選挙法と公職選挙法違反を考える

公職選挙法は、分かりにくい法令の代表例です。

公職選挙法違反がある!として、斎藤知事が訴えられています。

これは、一種のプロパガンダという見方が出来ます。

選挙が分かりにくい法令に基づいて実施されるため、公職選挙法違反は、幾度となく繰り返されています106。

詳細は、先述しましたので「法の支配を受けるとは?」の項と脚注を確認ください。

在日朝鮮人の帰還事業

朝鮮民主主義人民共和国とは、韓国の北に位置する北朝鮮の正式名称とされるものです。

北朝鮮は、民主主義という言葉が入っているのが信じられない、今では誰もが知る独裁国家です。

かつて、この国へ在日朝鮮人やその妻である日本人などが帰還する事業が進められました。

インターネットなど無い時代、皆さんダマされたのです。

悲惨な状況は、現在でも継続し、終わっていません。

参考:NHKアーカイブス「北朝鮮帰還 第一陣出発」(動画1分17秒)放送1959年、

NHK「北朝鮮への「帰還事業」開始65年 第一便出航の新潟港で式典」2024年12月14日、

NHK『北朝鮮帰還事業裁判「苦しみは今も続いている」』2022年3月25日

知事および知事に投票した有権者(あるいは支援者)は説明する必要があります

現状は、

一般人にとっては、

“適切な”

現状把握が困難な環境にある、

解らない範囲が広すぎる、

そんな状況と思います。

したがって、

県民の皆さんに、

正確な現状を把握して頂く機会、

優秀なファシリテーターを複数人用意した上で、

扇動する記者や法律家、専門家を含め、

議論をする機会が必要かと思います。

討論会の開催

建設的な方向としては、

関係各位が出席して、

①説明会、

あるいは

②公開討論会、

を開催する機会が必要なのかもしれません。

開催すれば、

大変な混乱が予想されます。

県の混乱に拍車をかけた側は、開催に否定的かも知れません。

兵庫県の混乱を本当に鎮静化させたいのなら、

知事が実施する記者会見のように、

兵庫県は、オープンな討論会、検証会、説明会を開催する必要があると思います。

本来は、議会の自主解散

兵庫県知事は、議会の不信任決議で自動的に辞職し、再選されました。

これは、

知事は、民主主義制度の下、有権者の審判をすでに受けていることになります。

一方、

兵庫県議会は、

怪文書を対象とした調査自体が異例ですが、

調査の途中で、

報告書の結論を出す前に、

目的を果たさないまま、

不信任決議案を可決しています。

しかも、

知事が再選された後、

約4か月経過して提出された報告書の内容は、

議会が不信任決議を可決したことの妥当性を裏付けるほどのものではありませんでした107。

したがって、

本来、兵庫県議会議員は、自主解散108して、自ら有権者の審判を伺う必要があります。

そうはいっても、

会派の一部は、方向修正を見せ始め、

知事ご自身のご発言からは、

議会が責任をとることをことさら望んでいるようには見えません。

知事のお考えは、

誰が議員に選ばれても、同じような状況になるだろう、

議員を含め、

県民の皆さんには、

実情をもっと知って、理解して、課題を共有していただきたい、

というようなことなのかもしれません。

終局的な解決策は?

これまで検証してきたように、

兵庫県の行為は、概ね、妥当と評価できそうです。

そんな状況でも、兵庫県が混乱しているのは、

誹謗中傷を繰り返す

報道機関や法律家などの扇動によるものですが、

その最終的な原因は、

やはり、国民あるいは有権者の認識レベルにあると思います。

兵庫県の正確な現状について、

まず気付き、知って、勉強していただく必要があります。

経済成長しない時代だからこそ、

社会人になっても、

通貨を稼げれば良いだけではなく、

生きている限りいつでもやり直せる社会のため、

教育(=社会人教育)が必要、ということに帰結します。

知事批判を繰り返し、

混乱を扇動する方々が、その行為を辞めれば済む話ですが、

彼らもやはり国民です。

彼らにも、先ずは気付き、知って、勉強していただく必要があります。

最終的には、

日本は民主主義国家なので、

議論は、全ての前提条件として必要、

それでもダメなら、「選挙」ということになります。

終わりに

今回の投稿は、調べることが多くなり、かなりの長文となりました。

筆者は、調べれば調べるほど、

齋藤知事は県民のため、まじめに改革を推進しようとした、

と“しか”思えなくなりました。

現実に報酬をカットし続けていますし、

さらに減額する条例案を議会に提出しました。

斎藤知事が登場するさまざまな動画を視聴すると、

他人から主義主張を言われやすいタイプだと、推測されます。

しっかりと傾聴できるタイプですので、

そこで、また誤解が生まれるはずです。

勘違いした、間違った意見でも、

主張したご本人は、「聴いてもらった。理解してもらった!」と。

記者会見では、

他人がした行為について意見を求められる場面があり、

同じ様な質問が繰り返されますが、

知事は、冷静に対応されています。

記者が、

理解しなければならないことは、

問題行為をした人に直接質問すべきで、

記者は質問する相手を間違えている、

という少し考えればわかる“単純なこと”です。

単純なことが分かっていない相手に対して、

知事は、

普通に、

逆質問したり、穏やかに指摘したりして、

あえて怒りを示し、

小学生でもわかる詳細な説明方法を選択して、

うまくコミュニケーションをとる必要がありそうです。

齋藤氏が、総務省から大阪に出向していた時期、

上司であった吉村洋文氏、松井一郎氏の発言から、

優秀な仕事ぶりであったこと、

パワハラなどとは全く縁のなさそうな人物であったことなど、

穏やかな斎藤氏の人物像が伺い知れます109。

ただ、

行政運営は、

さまざまな執行機関や議会との協調が必要です。

歳出が伴うため、

議会での質疑、議会の承認や議決が必要になります。

多くの県議会議員は、ここで明らかにしたように、

呆れるようなレベル110ですので、

県民の皆さんは、彼らを入れ替えた方が良いのではと思います。

反省して、軌道修正すれば話は別ですが。

兵庫県議会との摩擦が原因で、

齋藤氏が辞職するような事態になると、

現職議員の皆さんが行政運営に関わらざるを得ないことになりますから、

県政は逆戻りすることになります。

調整・コミュニケーション能力について、

知事としての資質を問うような発言があります。

しかし、

誰が知事になっても、

大きな改革には摩擦が伴います。

井戸政権時代に良しとされた行政運営を適正に戻すには、

知事からの強力な業務指示が伴い、時には叱責も必要でしょうから、

齋藤氏のような精神力の持ち主でないと、忍耐できず、実現できないように思います。

以上、お読みいただき、誠にありがとうございました

- 兵庫県でバラまかれた無記名文書に関連して、

第三者調査委員会は、3つ設置されました。

それぞれの名称、報告書URL(名称をクリックすると飛びます)、報告書の公表日、所管部署は、以下の通りです。

①文書問題に関する第三者調査委員会(令和7年3月19日)総務部総務課企画班

=元職員が、無記名文書を作成、配布した行為に関する事実関係の調査

②県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委員会(令和7年5月13日)総務部法務文書課法務班

≒元職員の公用PCの情報を誰かが、週間文春、立花孝志氏らに漏洩したとされる問題の調査

③秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会(令和7年5月27日)総務部職員局人事課人事班

≒元職員の公用PCの情報を元総務部長が、特定の県議会議員に漏洩したとされる問題の調査

このページで主に取り扱うのは、「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書です。

知事の評価について、兵庫県だけでなく、全国的に混乱させた調査報告書です。

3部構成の公表版および文書が短いダイジェスト版の2種類が、兵庫県のウェブサイトに公開されています。

上記の②と③に関連して、報道によると、告発事案が発生しています。

上記②は、県が、容疑者不詳のまま地方公務員法の守秘義務違反容疑で告発しています。

上記③は、神戸学院大の上脇博之教授が、斎藤知事・片山元副知事・元総務部長の3名を告発しています。

この②と③の訴訟は、今後の兵庫県の行政運営にとって、それぞれが極めて大きな意味を持ちそうです。

②は、公用PCのデータが、法廷で証拠として採用されれば、その詳細が明らかになる可能性があるなどのため、

「弁護士53人でつくる自由法曹団県支部が10日、県には告発の取り下げを、県警には捜査の自粛をそれぞれ求める声明を出した。」(出典:2025年6月10日朝日新聞)ようです。弁護士53人による声明です。

③は、死亡した元職員の情報を議員3名に漏洩したとして、議会主要4会派が、元総務部長を地方公務員法の守秘義務違反で告発するよう兵庫県に申し入れしたのに対し、兵庫県は告発しないと9日に回答したことを発端として、告発人一人に、告発代理人として全国83人の弁護士が名を連ね、知事、元副知事、元総務部長を告発したものです。

②③両方に関連した提訴は、

設置した根拠を示す文書の情報開示を県に請求したところ、「率直な意見の交換や、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある」などとして開示されなかったため、神戸学院大学の上脇博之教授が、不開示とした具体的な理由が示されておらず県の対応は違法だなどとして、これらの開示を求めたものです。2024年3月25日NHK NEWS WEB

兵庫県が元総務部長の刑事告発を「拒否」 私的情報の漏えいめぐり県議会4会派が要請 議員有志での告発模索の動きも(2025年6月9日MBS NEWS 46秒)

【ノーカット】斎藤知事らを刑事告発「私的情報を漏らすことで告発の信用性を否定し、自己保身をはかろうとしていた」 神戸学院大学・上脇博之教授が会見(2025年6月10日MBS NEWS 3分27秒)

兵庫県の混乱は、新たな段階に入ったようです。

②と③に関連した告発は、他にも複数されているようで、知事支持派と反知事派で、激しい争いになっています。

小説やドラマで、

裁判官が「正義は複雑なのよ!」とセリフを吐く、

そんな法曹界が、既得権益と絡んで、現実社会でも実在するかのようです。

マスコミだけでなく、法律家も多数動員して、世論を扇動し始めました。

元裁判官が、委員会を統轄する委員長を務めたと聞くと、

司法権も危うい状況なのかもしれません。

とにかく、

兵庫県の懲戒処分が適法であった、

ということが、

直接でなくても、

間接的にでも、

遠まわしにでも、

感覚的にでも感じてもらえるよう、

訴訟方法を早急に見出す必要があるように思います。

扇動が、

まだまだ続くようであれば、

ちょっとした“勘違い”の積み重ねによって、

兵庫県有権者の世論が揺らぐ可能性はあります。

扇動とは、

人特有の“勘違い”を少しづつ植え付ける作業です。

さまざまな愚民化・白痴化政策が進むと、

議論できない人、深く考えられない人が増え、

勘違いする事項が増えますので、扇動が容易くなります。

ところで、

この投稿

「兵庫県の疑惑と混乱 原因・要因、根源? まとめ・解決策」は、

かなりの長文になりました。

目次を起点にして、

“概略”をご理解いただければ、幸いです。

なお、

第三者調査委員会報告書公表版については、

P168~170「まとめに代えて」など、

ご覧いただくと、

読者ご自身が培った価値観と照らして、

一般人でも、

第三者調査委員会調査報告書の“構成”や“内容”などが、

ご理解いただけると思います。

ダイジェスト版 全34ページ

公表版 表紙~第8章 全86ページ、

第9章~第12章 全90ページ、

添付資料 全87ページ

以下、公表版の調査報告書の構成です。

第1章 序論

第2章 本件の経緯

第3章 本件文書に記載された事項1(21世紀機構)の調査結果

第4章 本件文書に記載された事項2(令和3年知事選挙)の調査結果

第5章 本件文書に記載された事項3(次回知事選挙の投票依頼)の調査結果

第6章 本件文書に記載された事項4(贈答品)の調査結果

第7章 本件文書に記載された事項5(政治資金パーティー)の調査結果

第8章 本件文書に記載された事項6(プロ野球球団優勝記念パレード)の調査結果

第9章 本件文書に記載された事項7(パワハラ、不適切な言動等)の調査結果 81ページ

第10章 公益通報などの観点から見た場合の県の対応の問題点について 120ページ

第11章 原因・背景分析等 151ページ

第12章 まとめに代えて 168ページ

添付資料

1 怪文書原文「齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在)」

2 「県職員皆様 第三者調査委員会ホットライン設置のご案内 文書問題調査委員会委員長藤本久俊」

3 「県職員皆様 第三者調査委員会ホットライン設置のご案内 文書問題調査委員会委員長藤本久俊」

4 「兵庫県機構図」

5 「兵庫県機構図」

6 「兵庫県機構図」

7 「兵庫県機構図」

8 兵庫県立考古博物館

9 「ひょうごっ子 ココロンカード」

10 「人事院規則10ー16(パワー・ハラスメントの防止等)の運用について

11 「兵庫県ハラスメント防止指針」

12 「兵庫県職員公益通報制度実施要綱」

13 「兵庫県職員公益通報制度実施要綱」

14 「公益通報外部窓口運営要領」 ↩︎ - すでに公開済みの過去の投稿に関連して、

記載内容を部分的に修正あるいは加筆しています。

主な修正あるいは加筆は、

①第三者調査委員会の契約書について⇒詳しく現状を把握し、再検証し、違法性の有無を検証

②第三者調査委員会報告書の論理構成の矛盾、および適正な論理構成(法令の適用)⇒解明し違法性を検証

③兵庫県議会各議員の言動(2024年8月19日開催の理事会、8月23日の記者会見など)⇒違法性の検証

議会が県に提出した報告書は、奥谷委員長が統轄したと推測され、パワハラを認定していません。

④兵庫県政を混乱させた参考人などに県民の税収から支払われた報酬の返還請求の可能性⇒問題提起 ↩︎ - 行政運営において、歳出(税金の支出)の“やり繰り”を意味しています。

参照:「兵庫県知事選挙 全容・まとめ」 終わりに“やり繰り”が必要 ↩︎ - 既得権益とは、一定の地位や権力、法律などによって保証され、既に得られている利益や権利のことです。

特権階級として、天下り先(企業献金に紐づく恩恵制度やこれに関連する大小さまざまな一般企業を含みます)、特殊法人、ファミリー企業、偏向活動をする報道機関や法律家やコメンテーターなどを含むコンサルティング事業者など、高度経済成長期(=通貨を得やすかった時代)には、通貨を消費することで経済を循環させる機関として存在し、あまり問題視されませんでした。しかし、経済成長期ではない現在、通貨を消費するだけで本来は需要が無い事業ですから、投資効果が無いので、さまざまな障害となる組織が多いのが実態です。これらの組織を「必要」とする主張がありますが、探究すればするほど、投資や消費でもなく、無駄な土木建築物など浪費の要素が多いため、日本の進化・発展を妨げる障害であることが明らかになっていきます。土木建築であっても、明かに投資と評価できれば問題はありませんが、現実的には、かなり限定的です。 ↩︎ - 右肩上がりの高度経済成長期には、優れた製造業など、為替が実情よりも円安だったこともあり、海外輸出で外貨(=通貨)が稼げました。物理的に流通する通貨が増え、出来るだけ多くの国民、事業者や行政機関が自由に使える通貨(可処分所得)が増えると、経済は活性化します。経済成長期には、行政機関も安定した税収があり、歳出(行政運営)もイケイケどんどんだった傾向があります。経済活動について、それほど深刻に探究する必要性が無かった時代があった、ということです。不景気の状況で、事業者や国民の可処分所得が減少しているのに、税収だけが伸びているのは、極めて異常です。ただ、行政運営(法令上の用語は「事務処理」)は、すべて法令に基づいて実施される(=「地方自治法」第2条第2項、第16項、第17項などに規定があります)決まりがあります。各種法令の趣旨も実際に読めば極めて理想的です。「地方自治法」、「地方財政法」、「地方公営企業法」など。(ただ、国の歳出を規制する「財政法」などは、行政機関の仕組み上、規制は緩やかです。)したがって、都道府県や市町村などの地方公共団体の運営は、適正に実施されているはずです。現在は、高度経済成長期では一般的あるいは通常とされた歳出の内容について、歳出対象、その規格など、今の時代に合致しているのか?という視点で、法令に基づく行政運営の適正を見直し、歳出をやりくりする必要が出てきました。

さらに、進めて、行政運営(=歳出)を規制する法令自体の前提条件や規格等について、現場の意見を傾聴しなければたどり着かない課題解決も必要な時代になりました。結果として、本当の議論が出来て、良案が見つけられるような住民参加が一層必要な時代になっているのです。法令条文の建付けは、それを見越して立法されています。法令を運用する側の能力が問われている状況であることに有権者は気付く必要があります。

※法令条文は、先ずは、黒字は読まずに、赤字部分だけを読んでください。

「地方自治法」

第二条 地方公共団体は、法人とする。

② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

省略

⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

「地方財政法」

(この法律の目的)

第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。

(地方財政運営の基本)

第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。

2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。

(予算の編成)

第三条 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。

2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。

(予算の執行等)

第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。

2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。

(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)

第四条の二 地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。

以降省略

「地方公営企業法」

(この法律の目的)

第一条 この法律は、地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治の発達に資することを目的とする。

(この法律の適用を受ける企業の範囲)

第二条 この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。

一 水道事業(簡易水道事業を除く。)

二 工業用水道事業

三 軌道事業

四 自動車運送事業

五 鉄道事業

六 電気事業

七 ガス事業

2 前項に定める場合を除くほか、次条から第六条まで、第十七条から第三十五条まで、第四十条から第四十一条まで並びに附則第二項及び第三項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。

3 前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。

(経営の基本原則)

第三条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(地方公営企業の設置)

第四条 地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。

(地方公営企業に関する法令等の制定及び施行)

第五条 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。

(国の配慮)

第五条の二 国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮するものとする。

(地方自治法等の特例)

第六条 この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に対する特例を定めるものとする。

※参照:総務省「地方公営企業法の適用範囲」A4サイズPDF1枚。

政府方針は、

将来的に、地方公共団体の経営する企業は、企業会計(複式簿記)を適用する方向で推進しています。 ↩︎ - 国の権力を立法権・行政権・司法権の三つに分ける仕組みを三権分立といいます。

憲法で規定されています。

これは、国の権力が一つの機関に集中すると、権力が濫用されるおそれがあるため、

三つの権力が互いに抑制し、均衡を保つことによって権力の濫用を防ぐことで、

“すべての”国民の権利と自由を保障する、という考え方です。

「日本国憲法」

第六章 司法

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

※大日本帝国憲法では行政裁判所や軍法会議がありましたが,それらの機関の本質は行政機関であり、人権保障に欠けるため,日本国憲法は特別裁判所の設置を禁じています。(憲法第76条第2項)

※司法権とは、

当事者間の具体的な権利義務ないしあらゆる法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することによって、終局的に解決できる事案について、裁判所が法を適用し、裁判所の宣言によって、裁定する国家の作用です。

※「裁判所」の資料として、「裁判官の職権行使の独立」があります。

※裁判官も裁かれることがあります。「裁判官弾劾裁判所」ウェブサイトに詳しい解説があります。

※参考までに、法令以外の社会規範を許容する法律「法の適用に関する通則法」が施行されています。

「法の適用に関する通則法」

(法律と同一の効力を有する慣習)

第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。 ↩︎ - 法の支配を受ける国家とは、法治国家よりも進歩した考え方です。国家(権力)も国民も、すべてが法に従い統治され、すべての国民の権利と自由が守られる国家です。

法令が基本になりますから、法令とは何か?条文がどのように規定されているのか?法令に従うすべて国民は、本来、日本国語が理解できる程度で、法令条文を正確に読みとれる様、日頃から条文に接する必要があります。

なお、法令の適用について、終局的判断は、三権分立の制度から、すべて、憲法・法律にのみ拘束される裁判所に限られます。 ↩︎ - 第三者調査委員会は、7項目の内6項目は不正確な事実とし、“委員会の基準で”兵庫県の行為について公益通報者保護法に関して一部を「違法」とし、知事の行為をパワハラと認定しています。

ところで、行政は、すべて、法令に基づいて運営されます(=「地方自治法」第2条第2項、第16項、第17項など)。

ただし、第三者機関(委員会など)は、必ずしも法令を根拠にして設置されるものではありません。今回の「文書問題に関する第三者調査委員会」は、県議会議長の申し入れに基づくだけのもので、確認できた限りでは、法令や条例を根拠にしていない委員会です。因みに、関連する法令をあえて挙げると、「地方自治法」第138条の4第3項、第202条の3第1項です。委員会が、仮に「地方自治法」を根拠に、条例に基づいて設置されると、執行機関の附属機関という位置付けになり、委員は非常勤の特別職の公務員となります。ただし、もし附属機関となったとしても、意見を述べるなどの機関という位置付けです。法令の規定によっては、報告書などの結論に従わざるを得ない場合もありますが、今回の事案は該当しません。

一般的に、報告書というものの取り扱いは、

その内容を精査して、再検討し、報告を受けた者が適正に結論を出すものです。

第三者調査委員会の不正について、詳細は後述しました。 ↩︎ - 【兵庫県斎藤知事をめぐる「秘密漏洩罪による告発」「公職選挙法違反事件捜査のその後」を考える!】郷原信郎の「日本の権力を斬る!」#437の中で、郷原信郎氏の発言です。発言は、8分30秒から13分20秒までです。三権分立制度や法の支配、これらから派生するさまざまな原理がありますが、明かに罪刑法定主義に反するご発言です。罪刑法定主義は、刑法(どういう行為をすれば犯罪に該当するかを定めた法律)の大原則です。

なお、ご発言からは、元兵庫県職員が懲戒処分される根拠となった公用PCのデータは公表されたくない、そんなお考えが推測できます。

ところで、議会に関わるご発言もあります。

詳細は、後述しますので、ご記憶ください。

議会は、議事機関であって司法ではありませんし、

過去の経緯から、憲法で、司法以外による終局的審査は、禁止されています。

三権分立制度を否定するような発言は、表現の自由の範囲であっても、本来は、厳に慎まなければなりません。

「日本国憲法」

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 ↩︎ - 兵庫県議会に設けられた文書問題調査特別委員会です。

調査対象としたのは、元職員が書いたとされた無記名文書です。

委員会の委員は、県議会議員の中の15名が構成し、

この内5名が理事として、委員会開催前に打ち合わせ活動をしていました。

詳細は、後段の「地方自治法第100条に基づく委員会とは?」に記載します。 ↩︎ - 不信任決議は、「地方自治法」第178条に規定があります。

不信任決議以外に、問責決議、辞職勧告決議などがあります。

勧告とは、”おすすめ”という意味です。指導や助言など、”おすすめ”は、「行政手続法」の「処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)」ではなく、「行政指導」の一種で、強制力はありません。

ところで、形態が行政指導であっても、実質的には処分に該当するかしないか、争いになることがあります。

「地方自治法」

第六章 議会

第一節 組織

第八十九条 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。

省略

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

省略

十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件・・・省略・・・につき議会の議決すべきものを定めることができる。

省略

第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。

② 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

③ 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。 ↩︎ - 問責あるいは辞職勧告など、法令の根拠が無くても、議事機関はさまざまな議決をすることがあります。これは、議会としての意思表示をする、というものです。

不信任決議を議会が選択すると、長に議会を解散する権利が生じます。議会(議員)は、これを避けるために不信任決議をしないで、さまざまな議決をする場合があります。

参考までに、国の場合、衆議院には法令を根拠にして内閣不信任決議ができますが、参議院には無いため、こういった議決をすることがあります。 ↩︎ - 「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」という法律があります。

議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意があれば、議会が自ら解散できます。

実施例は、かなりあります。

参考までに、議会の解散は、地方自治法第76条第1項によって、住民からの直接請求によっても可能です。

議会が全体として民意に反するようになった場合に、住民が議会の解散を請求する権利です。

選挙人名簿登録者数に基づき選挙権を有する者の3分の1の数が、地方公共団体の選挙管理委員会に請求します。選挙管理委員会は、請求に基づき選挙人の投票に付し、過半数の同意で議会は解散となります。 ↩︎ - 発信される情報の「勘違い」や「間違い」を含め、

さまざまな「錯誤」が、

アンケート回答者に限らず、

日本国民の混乱を招き、問題を大きくしています。

顕著な例として、NHK NEWS WEB 2025年3月26日「兵庫県 斎藤知事 パワハラ認め謝罪 県の対応は「適切だった」を挙げてみます。

この報道は、2分8秒の動画を冒頭に入れ、知事はパワハラを認めたのにもかかわらず、県の対応は適切だった、と相反する答弁をしているのではないか?、知事の発言はチグハグである、と指摘しているように見えます。

実際には、知事はパワハラを認めたわけではなく、第三者調査委員会の矛盾した指摘であっても、「指摘は真摯に受け止めたい」と、大人の対応をしているに過ぎないのです。

会心ブログでは、第三者調査委員会の報告書が、法令や県の規則に基づかずにパワハラを認定したのは、三権分立制度、罪刑法定主義、日弁連指針などに違反し、違法性があることを明らかにしていきます。

知事は自身の行為がパワハラであったなどとは認めていないのにもかかわらず、NHKが「パワハラ認め謝罪」と表題を決めたのは、錯誤なのか否か、現時点では不明です。

「指摘は真摯に受け止めたい」と発言した事実が、加工されて「パワハラ認め謝罪」という情報に代わった例です。

この動画プラス記事の効果は絶大で、読者は当然、視聴者であっても、「知事はパワハラを認めた!」となります。 ↩︎ - 第三者調査委員会の調査報告書も対象に含まれます。詳細は後述します。

→報告書に欠落するものは? ↩︎ - 日本では考えにくいことですが、国家の最高法規である憲法に宗教のルールを明文規定している国は多数存在します。「日本国憲法」の前の「大日本帝国憲法」は、神道(シントウを宗教とするのには、争いがあります)とは深い関わりがありました。一般的に、宗教が、社会秩序維持のひとつの手段であるという見方をすると、宗教の教義には非論理的な内容や強制的な内容などが含まれることがありますので、論理的でない部分には、おのずと利権が絡むことになります。国民の知的レベルが高くなり、社会規範が十分整備されるようになると、不必要になるようにも考えられます。 ↩︎

- 「公益通報者保護法」

(目的)

第一条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号及び第六条第三号において同じ。)に通報することをいう。

省略

2 この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。

3 この法律において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。

一 この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

二 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

別表(第二条関係)

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)

二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)

三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

四 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)

五 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)

六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定めるもの

「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令」

削除を含め472個の法律(転載省略)。

第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等

(解雇の無効)

第三条 労働者である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に定める事業者(当該労働者を自ら使用するものに限る。第九条において同じ。)が行った解雇は、無効とする。

1 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報

2 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号ホにおいて同じ。)を提出する場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報

イ 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所

ロ 当該通報対象事実の内容

ハ 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

ニ 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

3 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

ハ 第一号に定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合

ニ 役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

ホ 書面により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合

ヘ 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。)の財産に対する損害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。第六条第二号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合。 ↩︎ - 神様ではない人がやることは、どんな秀才であっても、必ず勘違いや間違いは生じるものです。

しかし、同じ法令の条文の間で矛盾が生じる、あるいは異なる法令の間で矛盾が生じるようなことは、社会秩序を乱すことになりますので、本来は、なかなか考えられないことです。矛盾は、さまざまなケースが想定できます。重大事例のひとつとして、法律が立法、施行されてから、その法令に従った行為が、日本国憲法に違反しているような場合、最高裁判所が違憲判決を出すことがあります。

ネットで、「違憲判決」を検索すると、過去の事例が出てきます。

視点を変え、法令の適正な運用はどうか?となると、運用するのは、人ですので、かなり疑わしくなります。

これは、さまざまなケースが想定できますし、闇に葬られた実例は多いと推測できます。

ひとつの実例として、田舎で、今も計画中あるいは工事推進中の公共下水道事業は、無駄な事業の代表例です。

投資でも消費でもなく、浪費です。新しく土木建築工事しても、将来、耐用年数をむかえた時点で、工事費用が高額過ぎて、同じ公共下水道では更新工事ができないため、浄化槽に切り替える必要があります。公共下水道事業は、工事費用の内、人件費の占める割合が少なく、出来上がった構造物がそのまま浪費になります。構造物にかかる費用を人件費に回す方が良い、ということです。工事をしないで土木建築事業者に人件費として費用を支払った方が、浪費ではなく消費となるため、経済波及効果があります。この視点は大事で、必要な事業に変換していくなど、土木建築業者、あるいは土木建築技術を残していく必要もあるということです。

詳しくは、下水道接続義務などで検索ください。

多くの公共施設について、特に庁舎などの箱物事業は無駄が多いため、総務省などが主導し、公共施設等総合管理計画として、ほとんどの全国の地方公共団体が、将来の公共施設の在り方について、施設の削減を含め、取り組みを始めています。 ↩︎ - 「地方自治法」

第百条の二 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

詳細は、以下の項で、記載します。

→「文書問題調査特別委員会」(百条委員会)の拠所をチェック ↩︎ - 元職員を処罰した法令と条文についての詳細は、後段の項で記載します。

→元職員の懲戒処分について

ここでは、国(=法令を所管する省庁)と地方公共団体が事件が発生した際、どのように法令を解釈し運用するべきか、等の具体的な法令条文について触れています。

「地方自治法」

第一編 総則

第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

省略

⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。

省略

⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

※本旨(ほんし)とは、本来の趣旨。

趣旨(しゅし)とは、目的や理由。 ↩︎ - 真実相当性がある場合です。(上記脚注参照:「公益通報者保護法」第3条第3号)

(懲戒処分という不利益処分に際して、行政手続法に基づき県が実施した聴聞では、ご本人は記載内容を「伝聞」と表現されており、真実相当性の該当性も疑わしかったと考えられています。参照:真実相当性とは?)

真実相当性がある場合とは、通報した者が「通報対象事実」が生じ、又はまさに生じようとしていることを信じるに足る場合、です。

上述のように、通報者が保護されるための要件のひとつだけでも該当するケースです。

仮に、元職員(=通報者)の主観として、通報時に真実相当性があれば、外部通報(3号通報)に該当しますので、

この時点では、「公益通報者保護法」の保護の対象者になり得る可能性が残っている、ということになります。

「公益通報者保護法」の保護の対象になるためには、第3条の規定通り、1号、2号、3号の通報に共通して、通報が公益であることが前提条件です。 ↩︎ - 「公益」を法律用語として定義する法令は見当たりません。

「公益」を推定する法令は、以下の通り、2つあります。

文書をばらまく行為が「通報」行為に当たるとしても、通報が「公益」でなければ保護の対象になりません。

しかし、もし知事の行為がパワハラと認定できれば、「通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要」(法第3条3号)となりますので、「公益」が認められ、公益通報と評価できることになります。

したがって、知事の行為は、先述の通り、法令や県の内部規定などではパワハラに該当しませんが、

第三者調査委員会の報告書は、知事の行為を“委員会基準で”パワハラと認定することにしました。

この認定した行為は、三権分立制度の司法権を無視したものとして、言論の自由の範囲なのか、疑問が残ります。

詳細は、後述します。

「特定非営利活動促進法」(略称:NPO法)

(定義)

第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。 ↩︎ - 公益通報者保護法の適用に関して、

担当部署が知事に進言した際のやり取りについて、

兵庫県議会の文書問題特別委員会が、

2024年8月23日、当日開催された証人尋問の結果についての記者会見をした際、

当日証言に立った職員に対する尋問の結果から、

竹内委員が答弁されている動画があります。

竹内委員:「今日証言された方が、公益通報保護法に基づく届け出を4月4日にされたので、それを受けた以上、結果を待ってから元局長を処分すべき、と意見をしたが、それが採用されなかったということで、その時にいったん知事がその意見に従うかのような動きを見せたそうなんですね。しかし、やっぱり弁護士の意見を聴け、ということをご下問があって、特別弁護士の意見を聞いたところ、処分と公益通報は分けて考えるべきだと、要は、人事処分の中に書いてある意見もそのような意見でしたけれども、それに従うことになったということで、それ以上は食い下がって無いという、そういうようなご発言だったと聞いています。」

記者:「進言自体は知事にされていらっしゃる。」

竹内委員:「いや、誰にとは言わなかったです。そこまで上位の方でもないので。」

記者:「進言が受け入れられなかったということは、特別弁護士による意見が、違法性が無いということで、そのまま通したということ。」

竹内委員:「私がその質問をしましたけれども、最終的には政治が判断することだと、その方は答弁されましたね。その方の立場で、それ以上食い下がるのは、私は、立場上難しいと思います。そういう意味では、知事はその弁護士の意見を採用した、と、でその理由として、私が先ほど申し上げました、記者会見というのが非常に知事には辛い時間だったと、それを長々とずっと続けていくことになるかもしれないと、そういう意味では処分を先行させると、記者会見は無くなると、そういうような趣旨でしたけど、結果として、それなってませんのでね、その判断は誤りだったということは、分かったわけですけども。そんなやり取りありました。」

記者:「記者会見がつらいっていうのは、嘘八百とかって言ったことについて記者会見で追及されるのが辛いっていうこと」

竹内委員:「それは、そういう具体的なことじゃなくて、記者会見が辛いであろうと、その方が思ったということで、知事がそういうことを言ったという訳ではございません。」

※ご下問とは、目下の者に問い尋ねること。 ↩︎ - 「公益通報者保護法」

(事業者がとるべき措置)

第十一条 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。

※注意点は、「通報者すべてを保護しなければならない」とは規定されていないこと。

保護の対象になるためには、通報が公益であること、不正目的が無いこと、2つの前提条件が必須です。

参照:「何でもかんでも保護しなければならないのか・・・」兵庫県議会での山口利昭弁護士の解説 ↩︎ - ※阻却(そきゃく)とは、

犯罪の成立要件である行為の違法性や責任等について、特別の場合には、その成立を排除し妨げること。 ↩︎ - 国民主権とは、国民が政治のあり方を決める権利を持つこと。18歳以上のすべて国民が選挙権を持ち、投票することで政治に対する意見を示すことができます。2024年の知事再選は、国民主権を実現したものと評価できます。

「日本国憲法」

前文

・・・省略・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 ↩︎ - 基本的人権の尊重とは、国民すべてが人間らしく生きる権利をもつこと。基本的人権は、国民が生まれながらに持ち、侵すことのできない永久の権利です。全ての人が自分らしく、年齢や性別、障害のあるなしに関わらず、健康で文化的なくらしを送ることができる権利です。

基本的人権は、公共の福祉に反しない限り、増えていく傾向があります。

「日本国憲法」

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。